L’approche interculturelle demande de tenir compte des visions du monde et des besoins des individus. Cette page présente les éléments essentiels de l’approche interculturelle pour surmonter les barrières de compréhension et créer une alliance thérapeutique avec la personne en détresse suicidaire :

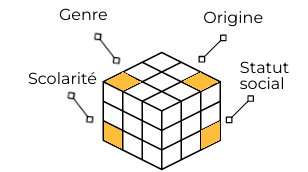

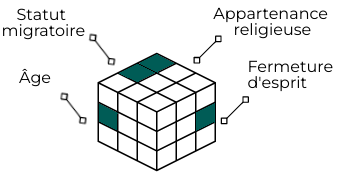

- La prise en compte des positions sociales dans la rencontre

- Le travail avec les interprètes

- La confidentialité

- L’importance du vocabulaire

- L’attention aux styles de communication et aux attentes par rapport à la rencontre

Vous pouvez consulter l’onglet Ressources pour en apprendre plus sur l’intervention en contexte interculturel.

Collaboration avec un·e interprète

Avantages

- Faire appel à un·e interprète professionnel·le aide à surmonter les barrières linguistiques lorsque la personne ne maîtrise pas ou peu la langue des services. Ces barrières jouent un rôle important sur la santé et le bien-être.

- L’interprète peut faire de la médiation culturelle et expliquer des concepts culturels. Toutefois, parler la même langue ne garantit pas que l’interprète et la personne aient des références culturelles communes.

Quelques considérations

- Il est possible que la personne refuse les services d’interprétation. Par exemple, elle peut se soucier de la confidentialité si l’interprète fait partie de sa communauté. Vous pouvez explorer la raison du refus et proposer à nouveau l’interprétation plus tard, une fois la confiance établie.

- La personne peut préférer un·e interprète d’un genre ou d’une ethnicité spécifique. Partager des caractéristiques avec l’interprète (culture, langue, parcours) peut aider à établir un lien de confiance. Le niveau de confort de la personne et son consentement à la présence de l’interprète peuvent dépendre du respect de ses préférences.

- Il est préférable que l’interprète ne développe pas de lien personnel avec la personne en dehors des rencontres.

- Il est généralement déconseillé de travailler avec un·e interprète informel·le, tel qu’un·e ami·e ou un·e membre de la famille de la personne. En effet, cela peut :

- Affecter leur relation

- Poser des enjeux de confidentialité

- Compromettre la qualité de la traduction et causer des malentendus entre la personne et l’intervenant·e

En contexte d’urgence ou de ressources limitées, un·e interprète informel·le peut parfois être nécessaire.

Les stratégies suivantes sont des suggestions à adapter au contexte, plutôt que des directives strictes.

Avant la rencontre

- Expliquez à l’interprète :

- Votre rôle et le sien

- Les objectifs et le déroulement de la rencontre

- Avec un·e interprète informel·le, discutez de vos attentes par rapport à leur neutralité et la confidentialité.

- Discutez de la position sociale de l’interprète dans son pays d’origine (si applicable) et dans sa communauté actuelle : des conflits entre l’interprète et la personne pourraient en découler. Le choix d’interprète pourrait alors être à revoir.

- Expliquez la nécessité d’interpréter les propos de façon fidèle, sans filtrer, tout en transmettant leur connotation, qui peut différer selon le contexte culturel.

- Décrire les émotions de la personne peut aider l’interprète à les transmettre plus fidèlement.

- Demandez à l’interprète de signaler toute difficulté à interpréter.

- Discutez des attentes culturelles et des codes sociaux à prendre en compte.

- Prévoyez plus de temps pour la rencontre puisque tout devra être répété dans une seconde langue.

Pendant la rencontre

- Asseyez-vous de sorte que chacun·e puisse se voir facilement (p. ex. : en triangle si vous êtes trois).

- Présentez-vous et présentez l’interprète, en précisant son rôle.

- Demandez à l’interprète d’expliquer que tout échange sera interprété pour que chacun·e puisse comprendre.

- Discutez de la confidentialité et demandez à la personne si elle consent à la présence de l’interprète.

- Regardez directement la personne et adressez-vous à elle, pas à l’interprète.

- Facilitez le travail de l’interprète en :

- Utilisant un vocabulaire simple et des phrases plus courtes

- Parlant plus lentement

- Faites des pauses pour vérifier la compréhension et clarifier les réponses ambigües, verbales ou non verbales.

- Demandez à la personne si toutes les informations ont été transmises et si elle a des questions ou des préoccupations non abordées.

Après la rencontre

- Discutez avec l’interprète :

- De ses observations sur la personne

- Du déroulement de la rencontre et du degré d’ouverture de la personne

- De toute information importante non interprétée ou ambigüe (incluant la communication non verbale)

- De ses préoccupations ou réactions émotionnelles après la rencontre

- Essayez de travailler avec la ou le même interprète pour les prochaines rencontres.

Si un·e interprète professionnel·le n’est pas disponible immédiatement, explorez d’autres options pour communiquer avec la personne. Par exemple :

- Un·e membre de l’équipe d’intervention qui parle la même langue que la personne.

- Un·e proche de la personne. Assurez-vous d’abord d’obtenir le consentement de la personne.

- Une application de traduction sur un téléphone pour comprendre la situation de la personne et obtenir son consentement.

Validez et concentrez-vous sur les émotions de la personne. En situation de crise, il peut être plus difficile de travailler sur les dimensions cognitives de la personne.

Confidentialité

| Choisissez un lieu propice |

|

| Clarifiez votre rôle |

|

| Informez et écoutez |

|

Langage et styles de communication

Direction

Les conceptions occidentales de la thérapie comme un effort collaboratif peuvent contraster avec des conceptions orientales, où le ou la thérapeute est vu·e comme guide ou professeur·e. Les personnes venant de cultures non occidentales peuvent ainsi attendre des conseils plutôt que des questions.

Aussi, les styles de thérapie proposent différents styles de direction (directif, non directif, collaboratif).

Communication

Chaque culture définit comment communiquer selon le contexte (où, quand, avec qui). Les attentes et normes différentes peuvent causer des malentendus ou des fermetures. Par exemple, certaines cultures ont un style de communication explicite et direct, comparativement à d’autres où la communication s’appuie davantage sur les éléments contextuels, le ton, le silence et le non-verbal.

Le saviez-vous?

- Des façons de communiquer (silence, évitement du regard) peuvent être interprétées comme de l’arrogance ou de la soumission. Dans certaines cultures, éviter le regard est en réalité une marque de respect.

- Dans certaines cultures, notamment est-asiatiques, il est moins courant d’afficher ses émotions.

- Certaines cultures peuvent favoriser la dissimulation de la souffrance si elle est jugée comme une plainte inappropriée, comme prenant trop d’espace ou pouvant apporter un déshonneur à la famille.

- Les questions directes peuvent être jugées comme intrusives dans certaines cultures.

- La personne peut adopter un rôle passif et ne pas remettre en question une figure d’autorité. Les effets négatifs d’un traitement ou d’une thérapie peuvent ne pas être rapportés.

- Les hommes dans certaines cultures peuvent considérer que révéler leurs faiblesses à une femme apporte de la honte.

- Une personne peut accepter une demande, comme ne pas se faire du mal ou contacter une ressource, seulement par politesse.

Voici quelques conseils pour adapter votre communication et répondre aux attentes :

- Écoutez les besoins de la personne, ce qu’elle attend de la thérapie ou de la rencontre, ses priorités, son ressenti par rapport à la rencontre, etc.

- Par exemple : « Cela semble être une période difficile, comment aimeriez-vous que je vous aide? »

- Expliquez le déroulement de l’intervention, le nombre de séances et les objectifs.

- Expliquez que, même si vous êtes placé·e dans un rôle d’expert·e, vous êtes ouvert·e à la rétroaction et à vous faire reprendre.

- Discutez explicitement du style de communication que la personne préfère.

- Pour ne pas accentuer la stigmatisation, axez la discussion sur les pistes de solutions plutôt que sur les problèmes ou les diagnostics. Voir la page Explorer et souligner les forces.

- Concentrez-vous sur ce que la personne trouve prioritaire, si cela est réaliste. Les enjeux avec la famille, l’intégration sociale ou l’emploi peuvent sembler le plus pressants. Avec les personnes réfugiées et les personnes en demande d’asile, il est particulièrement recommandé d’opter pour des interventions psychosociales visant à combler les besoins immédiats.

- Ajustez votre approche au fur et à mesure si nécessaire : vous pouvez adopter un style plus directif en début d’intervention pour ensuite passer à un style plus collaboratif.

En discutant avec une personne d’un autre milieu culturel, ayant une expérience migratoire ou parlant une autre langue, gardez ces points en tête :

- Adaptez-vous au niveau de vocabulaire de la personne. Exprimer ses émotions dans une langue étrangère est plus difficile. Ces difficultés n’indiquent pas un manque de capacité à communiquer ou de compréhension de soi.

- Soyez attentif·ve à votre ton et à celui de la personne. Les variations de ton peuvent avoir des significations différentes selon les cultures.

- Prêtez attention à votre prononciation, même si la personne parle couramment la même langue.

- Des expressions courantes au Québec ou en Amérique du Nord (« avoir le blues », « burn out », « être déprimé·e », « vouloir décrocher », etc.) peuvent ne pas être comprises.

- La communication non-verbale (contact visuel, silence, rythme, distance, mouvements, toucher, etc.) varie selon les cultures. Ne tirez pas de conclusions hâtives, car il est impossible de connaître la signification de chaque geste ou silence.

- Reformulez les propos de la personne pour vérifier votre compréhension. Au besoin, demandez de clarifier les termes inconnus ou qui pourraient être faussement familiers. Invitez-la aussi à reformuler ce que vous avez dit.

- Reconnaissez avec la personne que des incompréhensions peuvent survenir pendant l’échange, malgré les précautions prises.

- Demandez à la personne de signaler si elle se sent jugée ou mal comprise pour pouvoir ajuster votre approche.

- Des questions sensibles pour la personne peuvent être posées, mais rassurez-la sur votre bienveillance.

- Si l’enjeu du suicide est vécu de façon stigmatisante pour la personne, posez la question sur la présence d’idées suicidaires directement, mais délicatement en ajustant la formulation ou le vocabulaire. Voir la page Repérer.

- Par exemple : « Les personnes qui vivent de la tristesse et qui ne voient pas d’avenir meilleur pensent parfois à s’enlever la vie, est-ce votre cas? »

- Évitez d’utiliser des termes techniques qui peuvent ne pas être culturellement appropriés sans les avoir expliqués à la personne.

- La terminologie de la santé mentale peut être mal comprise ou stigmatisante. Utilisez des mots plus généraux comme la tristesse, le stress, l’inquiétude, les crises émotionnelles, le bien-être, le mal-être, etc.

- Si vous parlez de santé mentale, utilisez une définition positive et présentez-la comme un continuum. Abordez les différentes dimensions du bien-être (émotionnel, social, psychologique, physique, etc.).

Communication interculturelle

Communication interculturelle