« Élargir le filet » de la personne qui pense au suicide implique de :

- Explorer et activer le réseau de soutien

- Solliciter des ressources pouvant répondre à des besoins, préférences ou intérêts

- La mettre en lien avec des intervenant·e·s habilité·e·s

Les intervenant·e·s peuvent utiliser diverses stratégies selon les circonstances. Cette page offre des conseils adaptés aux groupes ciblés par la trousse sur :

- Le référencement et l’accompagnement sécuritaires et selon les besoins

- L’élaboration d’un plan de sécurité

- La réalisation d’une écocarte

Le référencement de la personne qui pense au suicide consiste à :

- Identifier ses besoins et les ressources disponibles pour y répondre

- Assurer un accompagnement et un transfert personnalisés

Les personnes habilitées à estimer la dangerosité de passage à l’acte suicidaire doivent en tenir compte dans leur approche.

Yann Zoldan explore le référencement (ou l’orientation) et les perspectives des intervenant·e·s sur cette démarche. La capsule aborde aussi la manière dont cela peut être perçu par la personne ayant partagé ses idées suicidaires.

Yann Zoldan est psychologue, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi et membre de l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Son parcours l’a amené à travailler avec des personnes réfugiées et des personnes en demande d’asile, ainsi qu’avec des personnes appartenant à la diversité sexuelle et de genre.

Faciliter le suivi d’une ressource à l’autre

- Le référencement sera plus facile si une première relation de confiance est établie. Créer une alliance thérapeutique permet de passer le flambeau plus facilement.

- Dans la mesure du possible (confidentialité, consentement, limites de temps, etc.), transmettez des informations sur la personne aux autres prestataires de services. Devoir répéter son histoire peut être difficile pour certaines personnes, notamment celles qui ont vécu une migration forcée.

- Un référencement personnalisé (p. ex. donner le nom d’une personne spécifique à contacter ou établir le contact pendant la rencontre) peut mener à de meilleurs résultats. Pour cela, il est essentiel de maintenir des liens institutionnels avec des organismes communautaires ou de santé et de services sociaux de votre région.

Proposer des ressources ou des activités selon les besoins

L’approche orientée vers les solutions souligne les solutions apportées par le passé et les futurs espérés (voir la page Explorer et souligner les forces). Avec les personnes ayant récemment immigré ou en processus d’intégration, explorer certaines ressources peut renforcer leur réseau social et les aider à se sentir soutenues et à imaginer un futur meilleur.

- En dialoguant avec la personne et en explorant ses forces, vous en apprendrez sur ses besoins, ses intérêts et ses préférences. Cela permettra de mieux cibler les ressources qui lui seront pertinentes. Par exemple :

- Divertissements

- Alimentation

- Participation citoyenne

- Découverte de la société québécoise

- Activités familiales

- Transport

- Logement

- Soutien social

- Aide juridique

- Intégration

- Groupe de soutien

- Gardez en tête que des organismes communautaires ou religieux offrant des services à une communauté spécifique, ou dans la langue de la personne, peuvent l’aider à se sentir comprise.

- Ayez accès à une liste de ressources et d’organismes communautaires sur votre territoire.

- Avant d’orienter la personne vers un organisme communautaire offrant des services à une communauté spécifique, assurez-vous qu’elle se sent à l’aise et qu’elle s’identifie à la communauté concernée.

- Si possible, démontrez votre solidarité en rédigeant des lettres de soutien pour faciliter l’accès à des services (école, demande d’asile, emploi, etc.)

- Si une personne souhaite essayer de nouveaux loisirs ou ne sait pas où faire du sport, l’orienter vers des activités culturelles ou sportives peut contribuer à son bien-être.

- L’aide juridique pour la demande d’asile ou le regroupement familial peut alimenter les espoirs liés au projet migratoire.

Proposer des ressources de façon sécuritaire

Pour réduire la méfiance, la personne doit comprendre l’utilité et les objectifs des ressources proposées, ainsi que les aspects de confidentialité, d’autonomie et de sécurité.

- Gardez en tête que :

- La personne peut chercher de l’aide auprès de personnes qui partagent certaines facettes de son identité (religion, identité de genre, diagnostic de santé mentale) ou privilégier des services neutres ou éloignés de sa famille ou communauté.

- La méfiance envers les services de santé, les services sociaux ou les institutions peut provenir d’expériences passées avec les services de santé mentale ou d’immigration, la police, le système judiciaire, etc.

- Discutez des ressources proposées avec la personne :

- Quelles ressources préfère-t-elle? Pourquoi?

- Quelles questions a-t-elle sur l’accès aux ressources et la collecte d’informations?

- Qu’est-ce qui l’aiderait à se sentir accueillie et comprise?

- Quelles ressources lui inspirent le plus confiance? Pourquoi?

- Qu’est-ce qui la motiverait à consulter les ressources (p. ex. confiance, horaire flexible, distance, coût du transport, etc.)?

- Qu’est-ce qui aiderait la personne à surmonter ou contourner les barrières à l’accès aux services?

- Prenez le temps d’expliquer à la personne le but du référencement et le rôle de la ressource. Rappelez, si applicable, que cela n’affectera pas son statut migratoire.

- Discutez des limites de chaque ressource (p. ex. liste d’attente, manque de personnel) pour permettre des décisions autonomes et éclairées et gérer les attentes.

- Informez la personne sur les services de santé, les services sociaux et les lignes d’écoute au Canada, en précisant que ceux-ci sont accessibles à un large public, pas uniquement aux personnes présentant des troubles graves.

- La personne peut exprimer des craintes ou de la méfiance envers les ressources. Dans ce cas :

- Explorez et tentez de répondre à ses préoccupations.

- Si les services d’urgence (911) sont proposés, expliquez leur rôle et les implications possibles. Clarifiez que ces ressources sont là pour aider.

- Considérez d’autres ressources qui ne suscitent pas de craintes ou de méfiance.

- Si les ressources sur votre territoire sont limitées, travaillez à rétablir la confiance envers celles qui suscitent des craintes (écouter les préoccupations, informer, accompagner, etc.).

Yann Zoldan met en lumière comment le parcours migratoire ou l’appartenance à un groupe minoritaire peut influencer la perception des services. Il suggère une posture et des stratégies à adopter pour discuter des ressources d’aide avec la personne.

Yann Zoldan est psychologue, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi et membre de l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Son parcours l’a amené à travailler avec des personnes réfugiées et des personnes en demande d’asile, ainsi qu’avec des personnes appartenant à la diversité sexuelle et de genre.

Dans cette capsule, Yann Zoldan aborde l’importance des droits dans l’intervention auprès des personnes migrantes ou appartenant à un groupe minoritaire.

Plan de sécurité

Le plan de sécurité est élaboré de façon collaborative avec la personne, lorsque ses émotions sont moins intenses ou ses idées suicidaires moins envahissantes. Le plan, rédigé au « je » avec ses propres mots, est conservé pour aider pendant les crises. Il est dynamique et peut être ajusté en cours de suivi.

Le saviez-vous?

Il n’est pas nécessaire que la personne déclare explicitement des idées suicidaires pour réaliser un plan de sécurité. Celui-ci peut être utile pour prévenir les crises en général.

Élaborer un plan de sécurité est une intervention en soi, qui permet de :

- Reconnaître les signes avant-coureurs d’une crise

- Encourager l’utilisation de stratégies d’adaptation individuelles et les bonnes habitudes

- Faire de l’éducation sur la santé mentale

- Solliciter le réseau social et envisager des activités pour distraire des idéations suicidaires

- Impliquer les proches, avec leur consentement, pour aider à gérer la crise

- Faire connaître des ressources

- Faciliter le contact avec les ressources (numéros inclus dans le plan)

- Limiter l’accès aux moyens létaux (p. ex. drogues, médicaments, alcool, armes à feu)

Plusieurs guides, gabarits et outils existent :

- La section dédiée du Guide pratique pour les intervenants en soutien à la formation : Susciter l’espoir et estimer le danger

- Le gabarit en ligne de suicide.ca

- La section Mes outils de suicide.ca permet à la personne de faire un plan de sécurité de manière interactive et de s’envoyer une copie par courriel

- L’application mobile RÉSO ou RÉSO.COOL (version jeunesse)

- Le gabarit fourni par votre organisation ou ordre professionnel

S’adapter aux besoins et réalités des groupes ciblés

La collaboration est cruciale pour les personnes pouvant ressentir de l’impuissance, comme les personnes réfugiées ou les personnes en demande d’asile, ou celles qui pourraient éviter les services. L’autonomie dans la réalisation du plan de sécurité permet de regagner un sentiment de contrôle et de s’approprier les ressources disponibles.

Conseils pour élaborer le plan :

- Assurez-vous de laisser le pouvoir de décider à la personne. Elle ne devrait pas se sentir obligée de réaliser le plan ou de contacter les ressources proposées.

- Valorisez l’indépendance dans le processus, tout en vous permettant de participer au remue-méninges, de faire de l’éducation sur la santé mentale et d’informer sur les services.

- Présentez le plan comme une stratégie perfectible, qui ne fonctionnera pas à tous coups ou immédiatement, et qui pourra être ajustée de façon individuelle ou collaborative au fil des rencontres.

- Explorez des scénarios pour vérifier si une stratégie ou ressource sera vraiment utilisée en cas de crise. Posez respectueusement des questions sur l’accessibilité des ressources, l’efficacité des mesures proposées et les obstacles à leur mise en place.

- Si la personne rejette le plan de sécurité ou une ressource, demandez la raison avec une curiosité non intrusive afin d’aborder des enjeux importants.

- Adaptez-vous aux besoins de la personne en faisant preuve de créativité, par exemple avec des photos ou des dessins.

- Appliquez les recommandations de la section Référencement sécuritaire et selon les besoins.

Certaines personnes acceptent de faire un plan de sécurité par politesse, par respect pour l’autorité ou pour obtenir un congé, ce qui diminue son efficacité. Une élaboration collaborative peut néanmoins être bénéfique.

Plan de sécurité de Ivan |

|

|

À la fin de la première rencontre, l’intervenant Emilio propose à Ivan de faire le point sur la situation et d’élaborer ensemble des stratégies pour faire face aux crises. Il lui explique ce qu’est un plan de sécurité. Ivan semble sceptique, mais ouvert. Constatant qu’Ivan a un réseau social restreint et se montre hésitant, voire craintif vis-à-vis de certaines ressources, Emilio prend le temps de comprendre sa méfiance. Il discute des ressources qu’Ivan connaît déjà et lui suggère d’autres options. Le plan de sécurité d’Ivan est court pour le moment. Élargir son réseau de soutien permettra de l’enrichir. Lors de cette étape de réflexion, Emilio en profite pour faire connaître à Ivan des organismes qui soutiennent les personnes réfugiées ou les personnes en demande d’asile, ainsi que les personnes LGBTQIA+, bien que ces organismes n’interviennent pas en situation de crise. Au cas où Ivan ne se présenterait pas à la rencontre de suivi, il est important qu’Emilio ait consacré du temps à diminuer sa méfiance, à valoriser l’utilisation des services disponibles et à préparer un plan de relance. |

|

Reconnaître les signes avant-coureurs et les facteurs déclencheurs d’une crise |

|

|

|

Employer des stratégies d’adaptation individuelles |

|

|

|

Solliciter ses contacts et son environnement social pour se distraire des idéations suicidaires |

|

|

|

Faire appel à ses proches pour aider à résoudre la crise |

|

Numéro de téléphone : _________ |

|

Contacter les services de santé mentale |

|

Numéro de téléphone : _________

Numéro de téléphone : _________ |

Numéro de téléphone : _________

Numéro de téléphone : _________ |

Restreindre l’accès aux moyens / Rendre l’environnement sécuritaire |

|

|

|

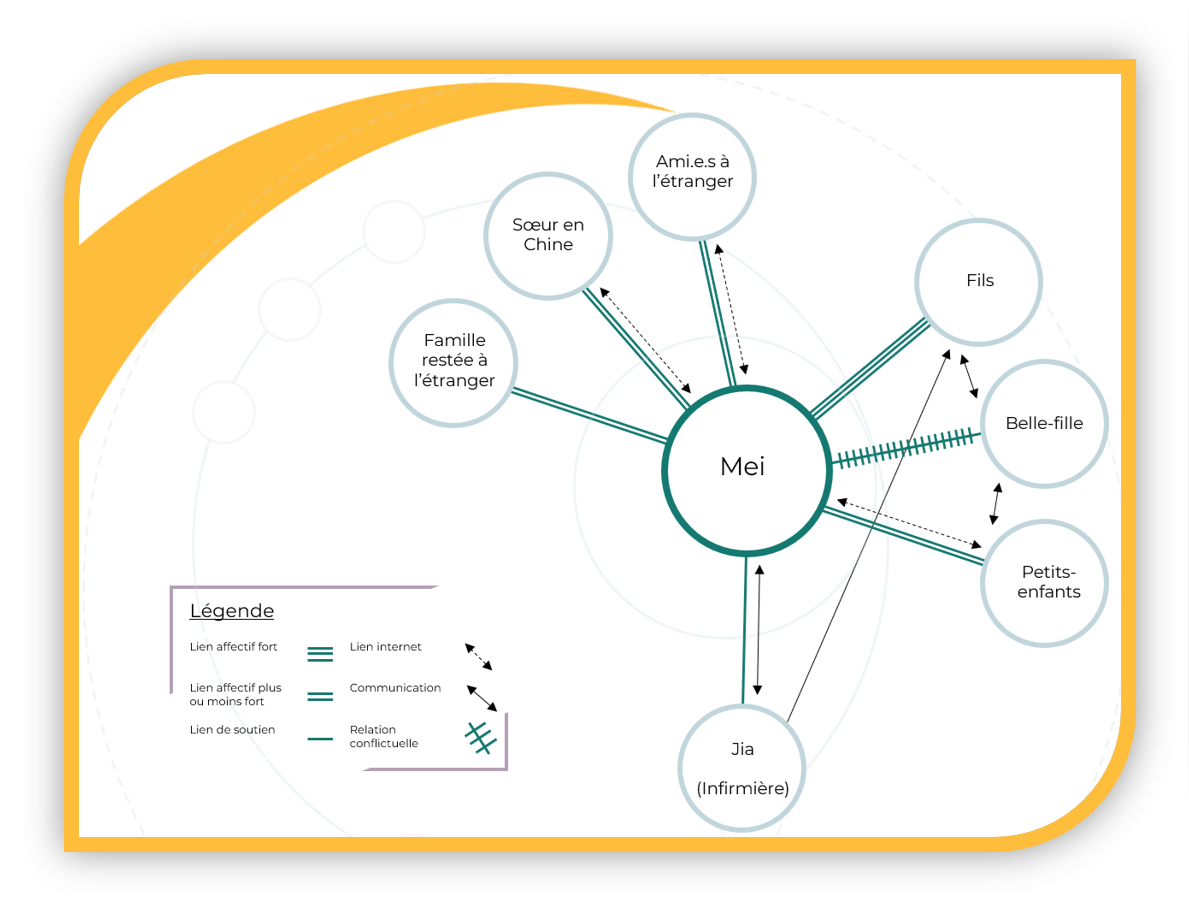

Écocarte

Une écocarte est une représentation visuelle, co-construite avec la personne, de son réseau de soutien.

L’écocarte permet à l’intervenant·e de :

- Comprendre le réseau de la personne et montrer la présence ou le manque de soutien social

- Repérer les structures, forces et dynamiques relationnelles

- Mettre en valeur les ressources et stratégies d’adaptation de la personne

- Indiquer des pistes d’action

L’écocarte est utile pour toutes les populations, mais particulièrement pour les personnes ayant un parcours migratoire. En effet, la migration bouleverse les réseaux sociaux locaux et transnationaux, et le processus d’intégration nécessite de s’adapter à un nouveau système institutionnel, communautaire et social. L’écocarte aide également à mieux comprendre des systèmes familiaux qui peuvent différer de l’expérience de l’intervenant·e.

En réalisant l’écocarte, validez avec la personne avant d’ajouter ou de qualifier les relations avec les membres de son réseau afin de bien comprendre sa situation.

Certaines informations peuvent être recueillies par des questions directes. Par exemple :

- « Quelles sont les personnes qui vous soutiennent? »

- « Quel type de relations avez-vous avec [membre de la famille ou du réseau]? »

- « À quelle fréquence voyez-vous ce ou cette collègue à l’extérieur du travail? »

- « À quelle fréquence vous parlez-vous? »

- « À quel groupe ou activité participez-vous? »

- « Comment gardez-vous contact avec [membre de la famille ou du réseau] à l’étranger? »

Il y a plusieurs façons de réaliser une écocarte. Un modèle est proposé ici, mais l’exercice peut faire place à la créativité.

Étapes |

Exemple de Mei (ici-bas) |

|

| 1 | Placer la personne :

|

Mei est représentée au centre et le réseau de soutien est tracé autour d’elle.

|

| 2 | Inventorier les membres du réseau. Le soutien peut être informel (famille, ami·e, partenaire, collègue, etc.) ou formel (organisation, école, intervenant·e, médecin, etc.) et provenir de différentes sphères (religion, travail, quartier, pays d’origine, implication communautaire, club sportif, loisirs, etc.).

|

Moins d’une dizaine de personnes sont représentées. Le réseau de Mei est restreint. Aucun lien d’amitié significatif n’est noué au Québec. |

| 3 | Caractériser les liens. Les liens avec les membres du réseau peuvent être plus ou moins forts, distants, harmonieux, enrichissants, conflictuels, à travailler, etc. | Les liens sont répartis en trois degrés d’importance pour Mei. Une relation conflictuelle est représentée avec sa belle-fille.

|

| 4 | Décrire les liens de communication. Les directions des liens de communication entre la personne et les membres du réseau sont tracées. | Jia communique des informations sur la santé de Mei au fils. Mei maintient un lien avec des ami·e·s à l’étranger par Internet. |

Écocarte de Mei

Alejandro

Homme dont la demande d’asile a été acceptée, il affronte les longues démarches pour faire venir sa femme et sa fille en sécurité.

Grâce à l’organisme de réunification familiale, la clinique légale, Gabriel et Marie, Alejandro commence à se sentir compris et soutenu. Encouragé par son épouse, il se rend souvent à l’église et prie seul chez lui. Lors de leurs appels vidéo, il apprend à partager ses inquiétudes avec elle. Un dialogue s’ouvre, permettant d’accepter l’idée que la réunification prendra du temps. Au fil des rencontres, Gabriel vérifie la présence et l’intensité des idées suicidaires d’Alejandro. À la fin de l’intervention, Gabriel l’invite à recontacter le centre de crise en cas de besoin et lui recommande diverses ressources. Alejandro, plus confiant, affirme qu’il hésitera moins à demander de l’aide. Bien que des incertitudes subsistent, Alejandro se sent compris par les personnes qui l’aident.

Christopher

Adolescent de troisième génération vivant des discriminations à l’école, il peine à partager sa détresse à sa famille.

Hélène propose à Christopher de consulter la conseillère d’orientation de l’école pour l’aider à définir plus clairement son avenir et identifier ses intérêts.

Elle lui explique aussi comment signaler l’intimidation pour assurer sa sécurité à l’école. Enfin, elle propose de continuer leurs séances sur une base régulière. Cela permettra à Christopher de travailler sur d’autres enjeux et d’avoir une personne de plus à qui se confier.

Ivan

Réfugié et anciennement demandeur d’asile, il ressent des discriminations en raison de son orientation sexuelle et de son origine.

À sa sortie de l’hôpital, Ivan est suivi par un travailleur social, Emilio, dans un CLSC. Lors de leur première rencontre, Emilio explique pourquoi l’hôpital a recommandé ce suivi et lui demande s’ils peuvent discuter de sa situation. Ivan semble méfiant, mais montre une ouverture à recevoir de l’aide. Emilio présente l’intervention proposée et l’assure de la confidentialité de leurs échanges, tout en précisant les limites en cas de danger imminent pour sa personne. Il invite Ivan à poser ses questions et prend le temps d’y répondre. Ivan accepte de discuter.

Emilio vérifie ses pensées suicidaires et demande comment il se sent depuis sa tentative. Ivan dit qu’il regrette toujours d’être en vie, ne se sentant pas bienvenu au Québec à l’exception de son petit cercle d’ami·e·s. Bien qu’il soit fier de se débrouiller, il n’a pas retrouvé la joie de vivre qu’il avait avant la mort de son partenaire. Il se sent seul, épuisé, constamment sur ses gardes et a du mal à prendre soin de lui.

Emilio comprend l’ambivalence d’Ivan concernant son parcours migratoire et sa trajectoire de vie. En Russie, Ivan était heureux avec son partenaire, même si leur relation était secrète. Depuis la mort de ce dernier et son installation au Québec, Ivan a l’impression que son avenir a été brisé et qu’il vit au jour le jour. Autrefois ambitieux, il place aujourd’hui peu d’espoir dans sa vie professionnelle et se contente de n’importe quel emploi. Il fait la fête pour échapper à sa souffrance, y trouvant un réconfort passager, mais pas de sens à sa vie.

Emilio exprime son empathie à Ivan et souligne le courage et la force dont il a fait preuve jusqu’ici. Cela permet à Ivan de parler librement, sans honte, de son regret d’avoir quitté son pays, même s’il n’y avait aucun recours contre les violences et la discrimination. Emilio le rassure, lui disant qu’il est normal d’être méfiant après tout ce qu’il a vécu. Il ne force pas Ivan à parler des événements qui ont précipité son départ, au-delà de ce qu’il choisit lui-même de partager. Emilio lui assure qu’il n’est pas seul, qu’il y a des ressources pour l’aider, et qu’il est disponible pour répondre à ses questions.

Mei

Femme ayant immigré à un âge avancé, elle a des conflits avec sa belle-fille chez qui elle vit.

L’hôpital apporte à Mei de la structure et de la compagnie. Son congé représente un moment critique pour lui fournir les ressources nécessaires pour briser son isolement. La psychothérapeute propose à Mei et à sa famille de se tourner vers des organismes communautaires offrant des activités pour des personnes âgées chinoises, afin qu’elle puisse socialiser. Elle leur donne également des informations sur les services de transport adapté pour faciliter ses déplacements. Enfin, la psychothérapeute s’assure que Mei est autonome avec sa tablette pour rester en contact avec sa famille et ses ami·e·s en Chine, et que les membres de la maisonnée peuvent l’aider si nécessaire. Ainsi, son fils lui apprend à utiliser l’application WeChat.