La Trousse Horizons est complémentaire aux formations disponibles au Québec et aux procédures de votre établissement. Consultez la page Ressources pour plus d’informations sur les ressources en prévention du suicide au Québec.

Cette page présente des stratégies pour intervenir auprès des personnes qui pensent au suicide appartenant aux groupes ciblés par cette trousse :

- Des informations pouvant émerger dans une conversation centrée sur la personne et les solutions

- La mobilisation des proches

- Le travail sur les conflits intergénérationnels

Points à retenir

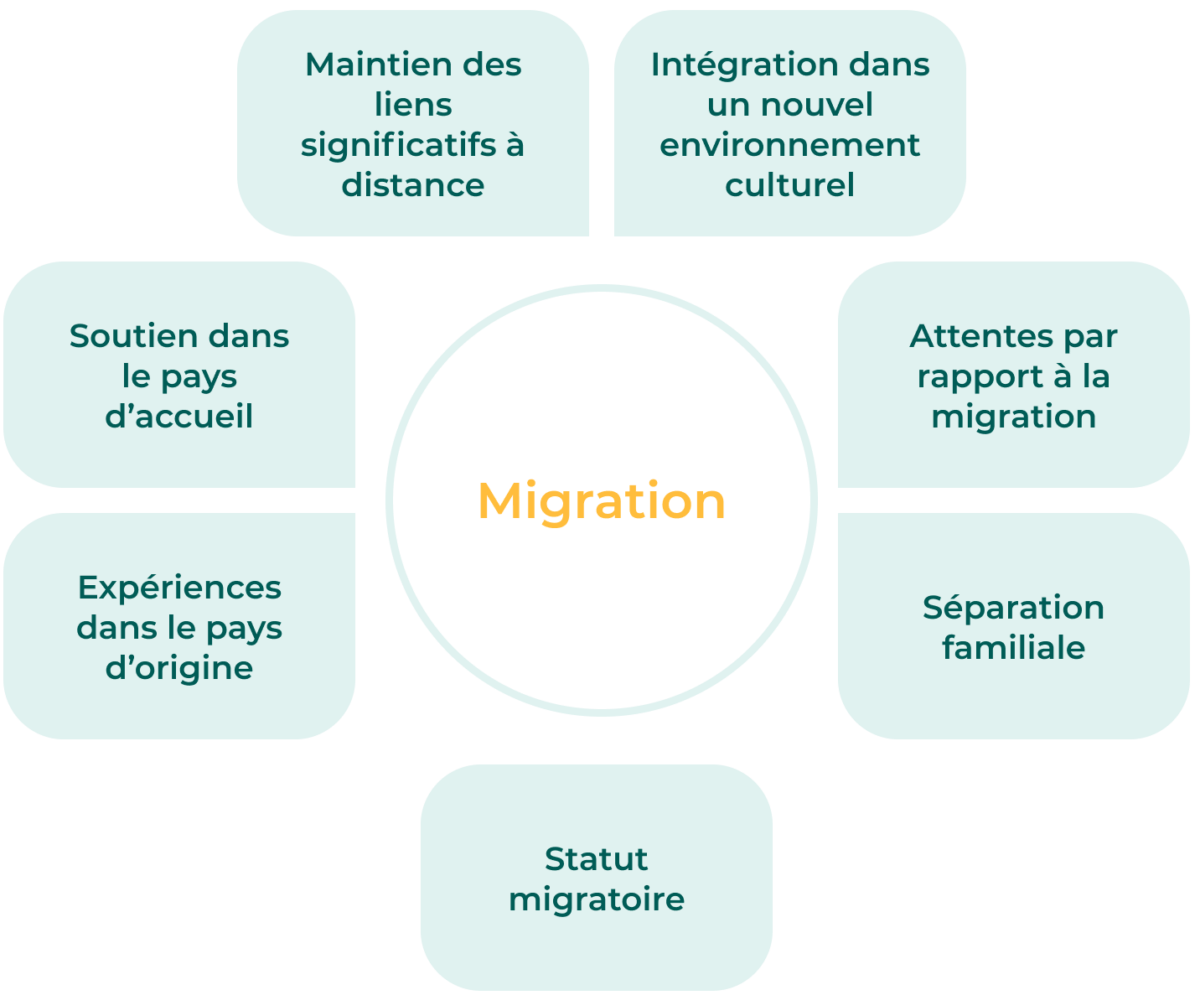

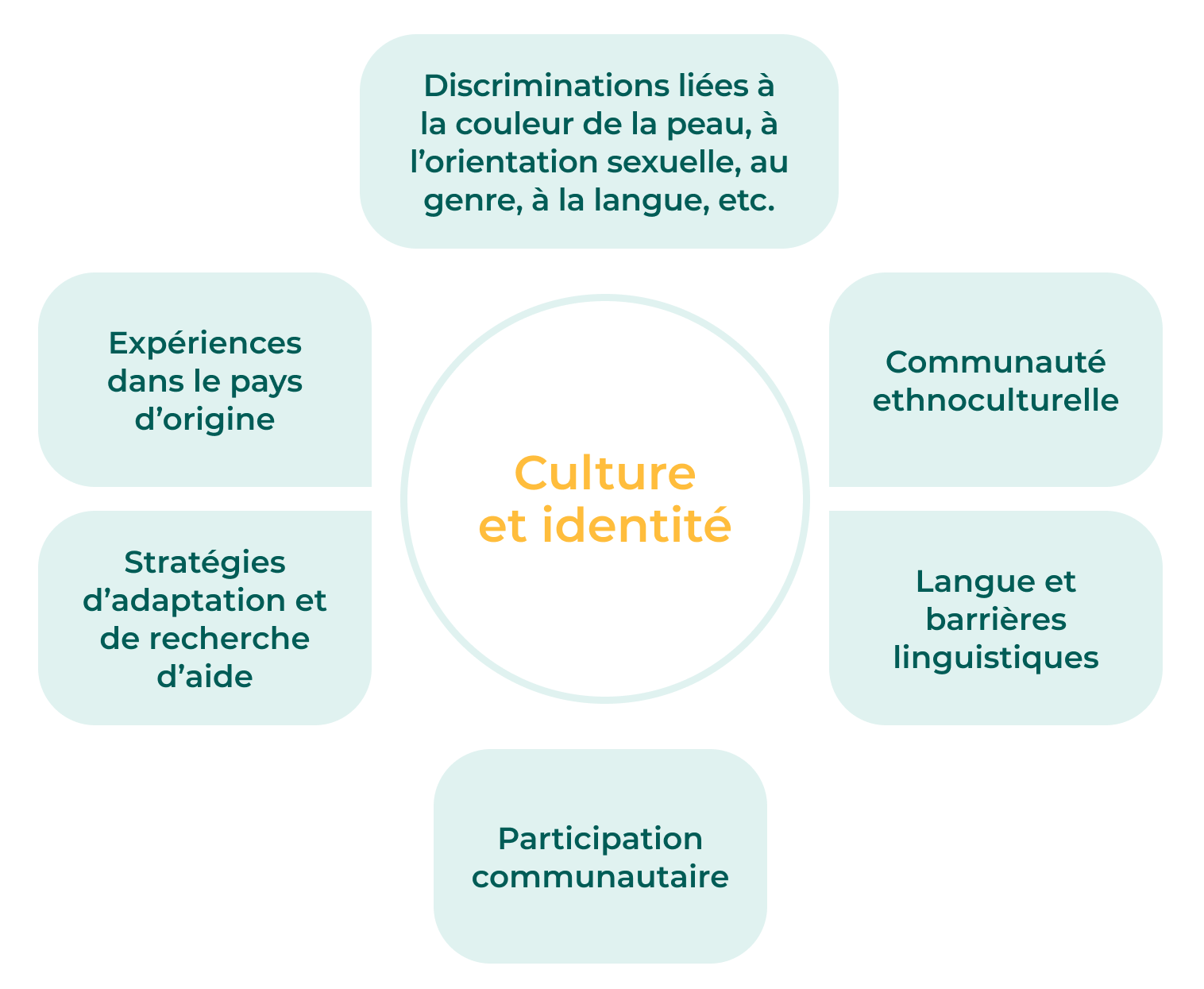

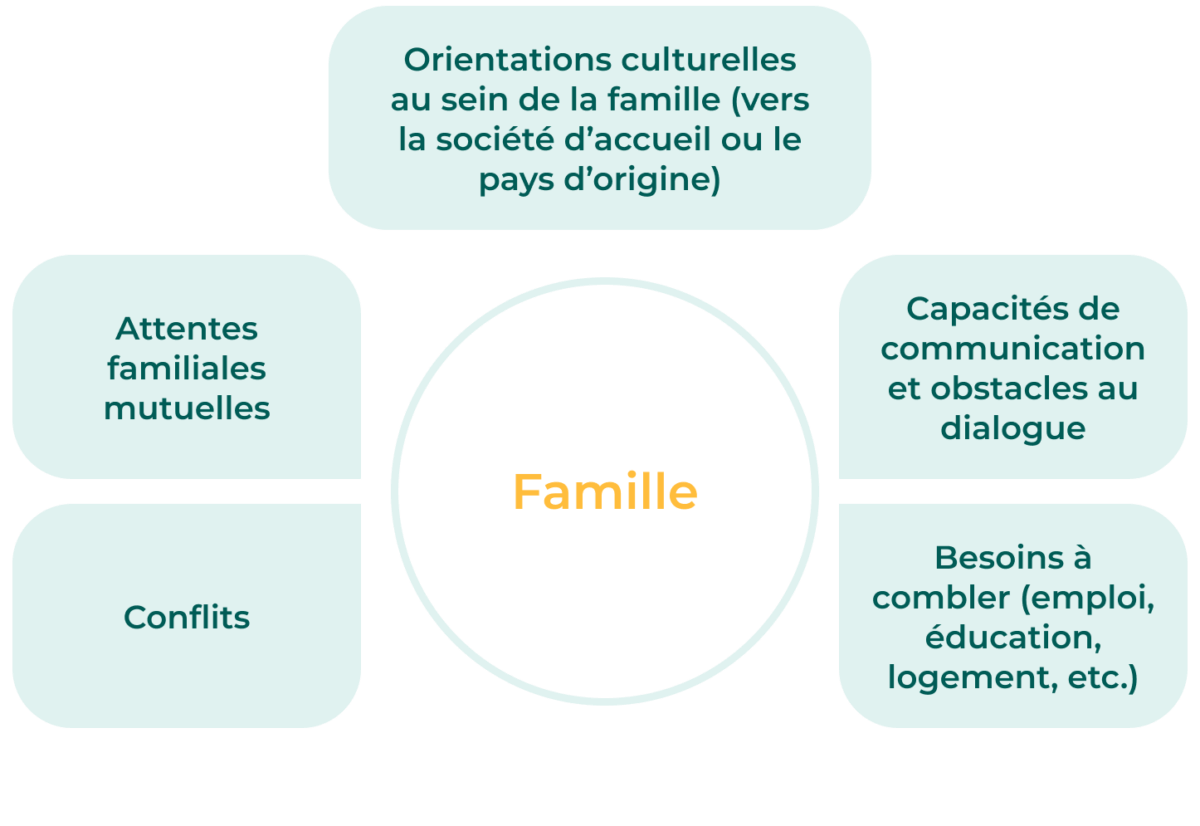

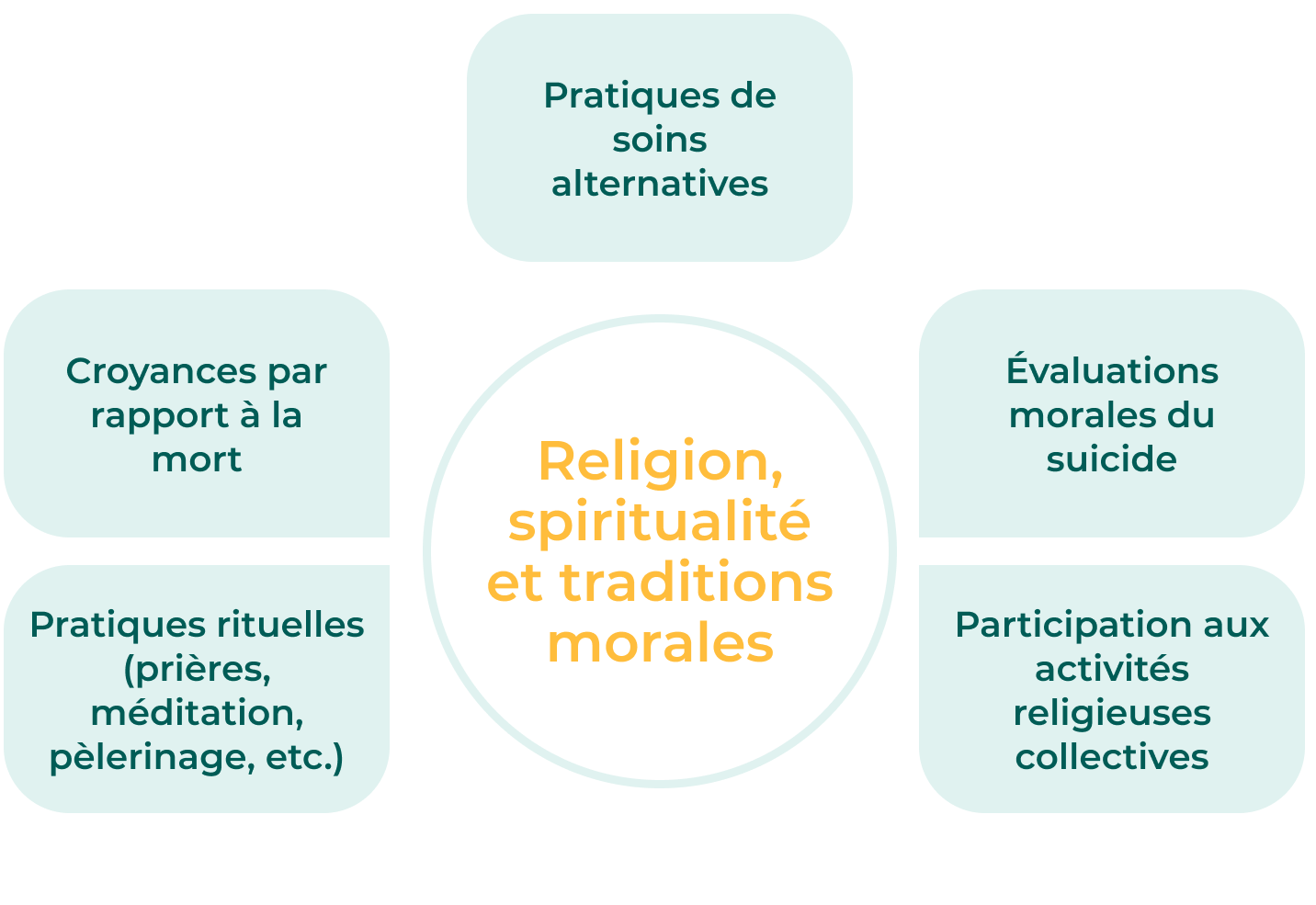

- Explorer la situation de la personne et les solutions peut mener à des sujets liés aux croyances, à la religion, à la spiritualité ou aux traditions morales, au parcours migratoire, aux enjeux culturels et identitaires, ainsi qu’aux relations familiales.

- Ces aspects peuvent être explorés en considérant la personne comme experte de son propre univers culturel et des enjeux qu’elle rencontre.

- Mobiliser les proches peut permettre d’apporter du soutien et de mieux comprendre les difficultés rencontrées par la personne. C’est particulièrement vrai lorsque la famille joue un rôle central dans le rétablissement ou si les réseaux de soutien ont été affectés par la migration.

- Il est possible que des conflits familiaux constituent une source de détresse pouvant nécessiter d’être pris en compte dans l’intervention. Ces conflits peuvent avoir des dimensions culturelles ou être liés au parcours migratoire.

Une conversation centrée sur la personne et les solutions

Poser des questions et explorer le vécu de la personne permet à l’intervenant·e de :

- Démontrer un intérêt, offrir un espace d’expression et favoriser l’alliance

- Comprendre l’intégration socioéconomique et le soutien social

- Valoriser les facettes positives de l’identité et les forces du parcours de vie

- Identifier les besoins psychosociaux

- Trouver des pistes d’intervention

Il est essentiel que cette exploration se fasse dans le dialogue, en considérant que la personne est experte de sa souffrance et de son bagage culturel ou migratoire. Avec quelques connaissances sur les défis des personnes minoritaires, racisées ou migrantes, l’intervenant·e peut encourager la personne à s’ouvrir sans qu’elle ait à tout expliquer.

| Les questions sur les stratégies d’adaptation, les solutions appliquées par le passé, la recherche d’aide, l’espoir, les besoins, les raisons de vivre et le futur souhaité (« question miracle »)… | … peuvent amener vers des sujets liés aux croyances, aux pratiques religieuses ou spirituelles, au parcours migratoire, aux enjeux culturels et identitaires et aux relations familiales. |

|---|---|

| Quelles stratégies sont employées dans les moments de détresse? | P. ex. prières, participation communautaire, médecine alternative, autosoin, etc. |

| Comment la personne a-t-elle déjà réussi à traverser des situations difficiles? | P. ex. discriminations, conflits dans la famille, situation dans le pays d’origine, enjeux liés à la migration, etc. |

| À qui la personne se sent à l’aise de parler de sa situation? Pourquoi? | P. ex. membres de sa communauté ou sa famille, services professionnels, etc. |

| Quel est son sentiment de confiance en l’avenir? Comment garde-t-elle espoir malgré sa situation actuelle? | P. ex. contraintes administratives liées au statut ou la réunification familiale, etc. |

| Quels besoins réussit-elle à combler malgré la difficulté de sa situation actuelle? | P. ex. réunification familiale, logement, reconnaissance des acquis, etc. |

| Quelles sont ses raisons de vivre? | P. ex. réussite des enfants, fierté des parents, honneur de la famille, spiritualité et religion, etc. |

| Comment envisage-t-elle un avenir meilleur? | P. ex. réussite du projet migratoire, vie en accord avec la tradition morale, changement du destin, intégration sociale, etc. |

| Il est conseillé d’adapter le plan d’intervention en conséquence. | |

Plusieurs personnes immigrantes quittent leur pays pour améliorer leur vie et celle de leur famille. D’autres y sont forcées. Dans les deux cas, le processus migratoire est parsemé de défis avant le départ comme à l’arrivée. Surmonter les embuches et réussir le projet migratoire demandent une grande force, du courage, une capacité à gérer le stress et à s’adapter, et des ressources.

Exemples de questions

- « Vous m’avez dit que vous êtes arrivé·e il y a 10 ans au Québec. Parlez-moi des expériences, croyances ou valeurs qui vous ont aidé·e à traverser les moments difficiles depuis votre arrivée. »

- « Quelles activités vous aident à garder un lien avec votre pays d’origine? »

- « Immigrer demande beaucoup de courage et de ressources. Quel soutien avez-vous reçu pour vous établir au Québec? »

- « Quels sont vos espoirs et projets, pour vous et votre famille, dans les années à venir? »

- « Comment votre expérience de migration a-t-elle eu un impact positif sur votre [SITUATION]? »

- « Quels éléments de votre expérience de migration ont facilité l’obtention de l’aide pour votre [SITUATION]? »

- « Comment avez-vous surmonté les obstacles pour obtenir l’aide dont vous aviez besoin?»

- « Qu’est-ce qui sera différent chez vous lorsque vous aurez reçu l’aide dont vous avez besoin? »

S’intéresser à la culture et à l’identité de manière respectueuse et non intrusive permet de mieux comprendre la personne, de valoriser des dimensions positives de son identité et d’établir une relation de confiance. Cela aide aussi à appréhender comment elle vit sa souffrance, envisage son rétablissement, s’adapte et cherche de l’aide. Les enjeux identitaires sont souvent plus complexes chez les jeunes issu·e·s de l’immigration ou appartenant à des communautés ethnoculturelles minoritaires.

Exemples de questions

Exemple de préambule : « Chaque personne développe des forces et habiletés pour vivre en société avec sa différence culturelle ou identitaire. »

- « Quels sont, pour vous, les aspects les plus importants de votre bagage culturel ou de votre identité? »*

- « Qu’est-ce qui vous aide à traverser les moments difficiles? »

- « De quels aspects de votre identité êtes-vous fièr·e? »

- « À qui avez-vous parlé de votre [SITUATION]? Comment cette personne a-t-elle pu vous aider? »

- « Vous m’avez dit que l’intégration [ÉCOLE, EMPLOI, etc.] a été difficile. Donnez-moi un exemple de défi que vous avez surmonté. »

* Tiré ou adapté de l’Entretien de formulation culturelle

La famille peut être à la fois un facteur de résilience et de stress. Les membres des familles immigrantes s’intègrent à la société d’accueil à des rythmes différents et de manières variées, ce qui peut créer des tensions. Les enjeux identitaires liés à l’intégration sont souvent particulièrement sensibles chez les jeunes issu·e·s de l’immigration ou appartenant à des communautés ethnoculturelles minoritaires.

Exemples de questions

- « Que pensent votre famille et vos ami·e·s de votre [SITUATION]? Comment ces personnes comprennent-elles votre [SITUATION]? »

- « Qu’est-ce qui vous encouragerait à parler de ce que vous vivez avec un·e proche? »

- « Imaginez que vous réussissez à partager votre [SITUATION] avec un·e proche et qu’il ou elle réagit de manière idéale. Quelle serait la réponse la plus aidante? »

- « Quels types d’aide ou de soutien attendez-vous de votre famille ou de vos ami·e·s? »

- « Comment l’implication de votre famille ou d’ami·e·s pourrait-elle soutenir votre rétablissement? »

- « Vous semblez fièr·e de vos liens avec votre famille. Si je demandais à une personne de votre entourage de vous décrire, quelles qualités choisirait-elle pour le faire? »

- « En quoi vos liens avec votre famille vous aident-ils à continuer dans le quotidien? »

La religion occupe souvent une place importante dans la vie des personnes croyantes, en influençant leur vision du monde, leur quotidien et leur réseau de soutien. Elle peut offrir des raisons de vivre, de l’espoir ou des solutions. Étant donné les effets parfois négatifs d’appartenir à une communauté religieuse, il est préférable d’aborder la religion et la spiritualité de manière sensible et adaptée aux besoins de la personne, sans insister.

Exemples de questions

- « Vous identifiez-vous à une tradition spirituelle, religieuse ou morale? Parlez-m’en davantage. »*

- « Vers quelles croyances spirituelles, morales ou religieuses se tourne votre famille pour passer à travers des périodes difficiles? Comment cela vous est-il aidant? »

- « De quelle manière est-ce que votre tradition spirituelle, religieuse ou morale vous aide à faire face à votre [SITUATION]? »*

- « Quelles pratiques individuelles ou collectives vous aident à faire face à votre [SITUATION]? Par exemple, la messe, la prière, la méditation, etc. Comment ces pratiques vous aident-elles à vous sentir mieux? »*

- « Souvent, les personnes cherchent de l’aide auprès de diverses sources, incluant des médecins, des aidant·e·s, des guérisseuses ou guérisseurs, etc. Dans le passé, avez-vous eu recours à des traitements, conseils ou techniques de guérison qui vous ont aidé·e? »*

- « À quel·le leader, enseignant·e ou autre personne de votre communauté avez-vous parlé de votre [SITUATION]? En quoi cela vous a-t-il aidé·e? »*

* Tiré ou adapté de l’Entretien de formulation culturelle

Il est conseillé de…

Adopter une posture adaptée :

|

|

Maintenir une posture orientée vers l’espoir et les solutions pour amener la personne à percevoir que sa situation n’est pas permanente. |

|

|

Faire preuve d’humilité culturelle en se positionnant comme apprenant·e, même lorsqu’on a des connaissances sur un sujet. Il est impossible de tout savoir sur une culture ou les enjeux migratoires. |

|

|

Garder conscience de sa propre position sociale et réfléchir à ses perceptions de la communauté d’appartenance de la personne. Comment est-ce que cela influence la rencontre? |

|

|

Prendre en compte la position sociale de la personne (statut migratoire, discriminations, barrières à l’accès aux services, statut socioéconomique, etc.). Comment est-ce que cela peut affecter sa compréhension de la situation, ses stratégies de recherche d’aide et sa vision de l’avenir? |

|

|

Reconnaître la diversité des référents culturels de la personne. Par exemple, tout au long de son parcours migratoire, une personne peut développer différentes conceptions et attitudes envers le suicide. |

Formuler des questions :

- Qui démontrent une certaine compréhension de la réalité de la personne. Certains enjeux peuvent ne pas être amenés spontanément pour diverses raisons : expériences antérieures négatives, crainte de fermeture envers la religion, discours dans les médias, sentiment de honte, etc.

- Ouvertes, afin d’alléger le fardeau de la personne. La personne rencontre ainsi une oreille favorable et est valorisée comme experte de son vécu.

Avoir une approche sensible aux traumatismes :

S |

Sensibilité

Reconnaître l’existence potentielle de traumatismes ainsi que l’impact des expériences traumatiques et adapter son approche en conséquence. |

E |

Écoute respectueuse

Garder en tête que les personnes réfugiées et les personnes en demande d’asile ont probablement dû raconter leur vécu à plusieurs étapes de leur parcours. Cela peut influencer leur confiance et leur volonté de partager. |

N |

Non-intrusion

Être conscient·e d’un traumatisme potentiel, mais ne pas questionner systématiquement ou forcer un dévoilement. Réfléchir aux raisons des hésitations ou des refus de la personne de partager sa souffrance, à ses stratégies d’adaptation et aux ressources à contacter. |

S |

Souligner les forces

Mettre de l’avant les forces des personnes ayant vécu des événements traumatiques, renforcer leur résilience et encourager les techniques de relaxation et de pleine conscience. |

I |

Indépendance

Impliquer la personne dans l’élaboration de son plan et éviter de recréer une situation de manque de pouvoir ou d’utiliser des méthodes coercitives. |

B |

Base de confiance

Se positionner comme un·e allié·e, en respectant la méfiance éventuelle envers certaines ressources (voir la page Élargir le filet). |

Pour en apprendre plus sur l’approche sensible aux traumatismes, consultez la trousse Bien-être et santé mentale des personnes réfugiées du CERDA.

Il est déconseillé de…

Présupposer…

- De l’origine étrangère de la personne : « Depuis combien de temps êtes-vous ici? », « D’où venez-vous? », « Vous sentez-vous québécoise? », « Vous parlez bien français! ».

- Des croyances ou préférences de la personne à cause de son appartenance ethnoculturelle ou religieuse. Par exemple, une personne peut être plus à l’aise de discuter de ses problèmes avec quelqu’un d’un autre milieu culturel.

- Du rôle positif ou négatif de la croyance et de la participation religieuses. Certaines croyances peuvent protéger contre le suicide, tandis que d’autres peuvent nuire, comme l’internalisation de la stigmatisation chez les personnes LGBTQIA+ ou l’incapacité de partager sa souffrance et ses idées suicidaires avec des proches. De plus, une personne peut avoir eu des expériences négatives avec des institutions religieuses, tout en accordant une grande importance à la foi dans sa vie.

Aborder…

- Un sujet si cela n’apporte pas de bénéfice à la personne ou si elle ne semble pas vouloir en parler.

Invalider…

- Les croyances religieuses sur le suicide, sauf si elles nuisent gravement à la personne et à son entourage. Si possible, d’autres alternatives doivent être envisagées (p. ex. nuancer les convictions, suggérer d’autres pistes d’interprétation).

Mobiliser les proches

Pourquoi mobiliser les proches?

Le Guide pratique à l’intention des intervenants en soutien à la formation Susciter l’espoir et estimer le danger recommande d’impliquer les proches dans les interventions auprès des personnes qui pensent au suicide. Leur implication peut aider à mieux comprendre la situation de la personne, à mettre en place un filet de sécurité autour d’elle et à susciter l’espoir.

Dans la rencontre interculturelle, certaines considérations sont à prendre en compte :

- La mobilisation des proches est particulièrement pertinente lorsque leur participation aux décisions et au rétablissement est une norme familiale.

- Les défis liés à l’intégration dans la culture majoritaire ou la société d’accueil, ainsi que les différences de valeurs au sein de la famille, peuvent entraîner des conflits.

- L’implication des proches permet d’explorer et de mieux comprendre :

- L’environnement familial et socioculturel de la personne

- La manière dont la personne conçoit sa place au sein de la famille

- Les manières dont les membres de la famille perçoivent et comprennent la situation

- Les valeurs et les futurs préférés par les membres de la famille

- Les attentes des membres envers les un·e·s les autres et vis-à-vis de l’intervention

- L’utilité d’impliquer des leaders religieux·ses, spirituel·le·s ou communautaires dans l’intervention

L’intervention avec plusieurs membres de la famille peut être complexe pour un·e seul·e intervenant·e, surtout avec un·e interprète. L’aide d’un·e collègue peut être souhaitable.

Bien qu’impliquer des proches dans l’intervention présente des avantages, la personne peut choisir de refuser. La stigmatisation du suicide et la honte peuvent influencer cette décision. Il est important de respecter ce choix, tout en laissant la possibilité de reconsidérer cette option plus tard.

Le saviez-vous?

La famille nucléaire n’est qu’un modèle parmi d’autres. Pour certaines personnes et dans certaines cultures, la famille peut inclure des membres de la famille élargie, des proches de réseaux transnationaux, d’autres personnes, ainsi que des ancêtres et des esprits.

Comment mobiliser les proches?

| Avant de demander la participation de proches à l‘intervention

|

|

| Pendant l’intervention

|

|

| Il est déconseillé de…

|

|

Comment travailler sur les conflits intergénérationnels

Les conflits intergénérationnels peuvent être une source de détresse importante, particulièrement au sein de certaines communautés ethnoculturelles et en contexte de migration. Il est donc bénéfique de les aborder et de tenter de les dénouer avec la personne et sa famille.

- Si le conflit porte sur les valeurs et préférences culturelles des membres de la famille, validez les préoccupations de chacun·e et présentez-les comme des tensions normales.

- Pour éviter un débat sur les valeurs culturelles, orientez la discussion vers des petits changements concrets et réalisables.

- « Qu’aimeriez-vous voir au lieu de [CONFLIT]? Quels comportements montreraient que les choses vont mieux? »

- Pour souligner la contribution de chaque membre au bien-être familial, identifiez des moments d’exception :

- « Parlez-moi d’un moment où [MEMBRES DE LA FAMILLE] ont soutenu votre décision sans que vous vous y attendiez? Selon vous, qu’est-ce qui était différent cette fois-là? »

- Si vous évoquez des ressources d’aide externes, il est important de rappeler que l’objectif est de restaurer l’harmonie familiale, afin d’éviter un sentiment de perte de contrôle ou de honte chez la personne ou sa famille.

- Utiliser un génogramme (arbre familial) ou une écocarte peut aider à mieux comprendre les enjeux familiaux. Pour plus d’informations, voir la page Élargir le filet.

Le saviez-vous?

La technique de l’entrevue circulaire permet d’obtenir des informations sans confrontation directe. L’intervenant·e demande à un·e membre de la famille d’imaginer ce qu’un·e autre membre pourrait penser ou ressentir, ce qui oriente les questions suivantes (pour un exemple, voir la vignette de Mei).

Alejandro

Homme dont la demande d’asile a été acceptée, il affronte les longues démarches pour faire venir sa femme et sa fille en sécurité.

Chaque semaine, Alejandro voit Gabriel, un intervenant du centre de crise de sa région. Avant de l’orienter vers le centre, Marie a pris soin d’informer Gabriel de la situation. Ils s’entendent sur le fait qu’en plus d’intervenir sur ses idées suicidaires, des actions concrètes doivent être prises pour l’accompagner dans ses défis tout en ravivant son espoir. Ainsi, Marie et Alejandro contactent un organisme spécialisé en réunification familiale et une clinique légale. Des démarches sont lancées pour accélérer la demande de réunification, en raison du danger dans le pays et des longs délais liés à la demande d’asile d’Alejandro.

Lors de l’intervention, il est évident qu’Alejandro a très peu de soutien social et qu’il est difficile d’impliquer une personne proche. Gabriel et Alejandro décident ensemble de contacter son épouse à distance. Gabriel apprend qu’elle doute des efforts de son mari pour faire venir sa famille. Elle ne comprend pas pourquoi cela prend autant de temps et trouve les explications d’Alejandro compliquées et confuses. Gabriel lui explique que le processus est complexe et que les délais sont malheureusement normaux. L’épouse d’Alejandro s’inquiète pour lui, surtout en entendant, pour la première fois, l’ampleur de sa détresse.

Christopher

Adolescent de troisième génération vivant des discriminations à l’école, il peine à partager sa détresse à sa famille.

Lors de la deuxième séance, Christopher révèle que son plus grand souci est l’intimidation qu’il subit en classe et en ligne. Il ne se sent pas bien dans sa peau et ressent de la honte par rapport à son ethnicité. La psychologue scolaire lui dit qu’il fait preuve de courage en partageant ses difficultés avec elle. Elle lui demande de quelles pratiques culturelles il est le plus fier. Christopher répond qu’il aime la nourriture traditionnelle préparée par sa grand-mère. Hélène lui pose des questions sur cette source de fierté, ses mets préférés et la fréquence à laquelle il mange avec ses grands-parents. Elle l’encourage à apprendre à cuisiner avec eux, ce qui pourrait l’aider à se rapprocher de sa culture et sa famille.

Hélène lui demande avec qui il se sent bien et qui pourrait le distraire dans les moments difficiles. Christopher pense tout de suite à son ami David, qui continue à l’inviter à sortir et à lui parler malgré qu’il se soit montré distant. David est drôle et réussit à le faire rire. Christopher ne s’est jamais confié à lui pour ne pas l’inquiéter, mais il sent que David ne le jugerait pas et serait ouvert à discuter de sujets sérieux.

Mobiliser les proches

La psychologue scolaire suggère à Christopher de parler de ses inquiétudes avec ses parents. Christopher doute qu’ils soient réceptifs et se demande si la démarche en vaut la peine. Hélène lui explique que cette conversation peut l’aider à se sentir mieux compris et plus léger, et réussit à le convaincre. Elle ajoute que les parents sont souvent plus attentifs aux besoins de leur enfant lorsqu’ils comprennent ses difficultés.

Hélène propose d’organiser une rencontre avec ses parents et de faciliter la discussion. Elle lui demande s’il préfère parler de ses idées suicidaires, de ses symptômes dépressifs ou du stress académique. Christopher souhaite ne pas aborder ses idées suicidaires et parler seulement à sa mère, car cela serait plus facile pour lui et parce que son père travaille beaucoup. Hélène respecte son choix.

La rencontre vise à informer la mère de Christopher de sa situation, créer un soutien et aider la mère et le fils à communiquer et à se comprendre.

[Lors de la rencontre]

Hélène accueille Christopher et sa mère, Valérie, dans son bureau. Elle remercie la mère d’être venue et explique pourquoi cette discussion à trois peut être bénéfique pour Christopher. Elle exprime son inquiétude pour l’adolescent, à cause de son stress scolaire, de ses difficultés avec ses pairs et de ses symptômes dépressifs. Elle évoque aussi les graves conséquences psychologiques que peuvent vivre les jeunes d’origine asiatique, notamment depuis la COVID-19 en raison de l’augmentation des incidents racistes. Elle souligne l’importance pour la famille de soutenir Christopher durant cette période difficile.

Valérie est d’accord que la famille doit prendre soin de ses membres. Elle ajoute qu’elle est au courant que les notes de son fils ont baissé, et estime que Christopher doit rester attentif en classe et consacrer plus de temps à ses études pour remonter la pente.

Hélène offre une autre perspective. Elle explique à Valérie que, parfois, ce genre de situation peut se résoudre naturellement. En général, cependant, un changement dans la manière de gérer les problèmes peut vraiment aider la personne concernée. Elle propose de prendre le temps de discuter des difficultés de Christopher et de voir ensemble comment le soutenir. La mère de Christopher accepte, sans grande conviction. Hélène lui dit alors: « J’aimerais vous poser une question, mais vous n’êtes pas obligée de répondre. Valérie, comment était l’école lorsque vous aviez l’âge de Christopher, et quelles étaient les attentes à votre égard? »

Narration : La mère de Christopher raconte que ses propres parents ont immigré au Québec il y a près de 60 ans. Ses frères et elle avaient la responsabilité de bien s’intégrer, c’est-à-dire de réussir à l’école et de se comporter correctement en classe. C’était leur façon d’honorer le sacrifice de leurs parents, qui avaient tout quitté pour leur offrir une vie meilleure.

Hélène : Christopher, penses-tu que ta situation est similaire?

Narration : Christopher répond que la vie à l’école est plus stressante aujourd’hui. Il confie avoir du mal à choisir un domaine d’études qui lui plait, ressentant la pression de suivre le même chemin que ses parents et ses sœurs. Il se sent aussi souvent seul, car aucun·e de ses ami·e·s n’est dans sa classe cette année.

Valérie tente de le rassurer en lui disant que ce qu’elle souhaite avant tout, c’est qu’il trouve un travail qu’il aime. Elle ajoute avoir été préoccupée par l’avenir de Christopher, car il n’en parlait jamais. Lorsque l’enseignante l’a informée de ses résultats scolaires, elle a cru que Christopher négligeait l’école et essayait de le cacher.

Hélène remercie Valérie d’avoir partagé ses inquiétudes et s’enquiert à nouveau du point de vue de Christopher. L’adolescent affirme que ses parents n’ont pas pris le temps de l’écouter. Il explique qu’il a du mal à se concentrer en classe à cause des moqueries de certains élèves, ce qui l’oblige à rester constamment sur ses gardes. Il ressent aussi que ses parents ont minimisé sa situation en lui conseillant d’ignorer l’intimidation et de se concentrer sur ses notes.

Hélène : Il peut être difficile de parler de situations fâcheuses ou de ses émotions, tout comme il peut être difficile de voir les signes que quelqu’un va mal. Ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble.

Narration : À la fin de la rencontre, la mère reçoit des dépliants sur la santé mentale et la communication parents-enfant. La psychologue scolaire souligne que ces informations seront utiles à toute la famille.

Il n’y a pas de conflit dans la famille de Christopher, mais une difficulté à reconnaître et exprimer la détresse. Le manque de communication empêche d’aborder cette tension. L’intervention vise ici à renforcer les aptitudes de communication et à trouver des moyens d’ouvrir cette discussion.

Ivan

Réfugié et anciennement demandeur d’asile, il ressent des discriminations en raison de son orientation sexuelle et de son origine.

À sa sortie de l’hôpital, Ivan est suivi par un travailleur social, Emilio, dans un CLSC. Lors de leur première rencontre, Emilio explique pourquoi l’hôpital a recommandé ce suivi et lui demande s’ils peuvent discuter de sa situation. Ivan semble méfiant, mais montre une ouverture à recevoir de l’aide. Emilio présente l’intervention proposée et l’assure de la confidentialité de leurs échanges, tout en précisant les limites en cas de danger imminent pour sa personne. Il invite Ivan à poser ses questions et prend le temps d’y répondre. Ivan accepte de discuter.

Emilio vérifie ses pensées suicidaires et demande comment il se sent depuis sa tentative. Ivan dit qu’il regrette toujours d’être en vie, ne se sentant pas bienvenu au Québec à l’exception de son petit cercle d’ami·e·s. Bien qu’il soit fier de se débrouiller, il n’a pas retrouvé la joie de vivre qu’il avait avant la mort de son partenaire. Il se sent seul, épuisé, constamment sur ses gardes et a du mal à prendre soin de lui.

Emilio comprend l’ambivalence d’Ivan concernant son parcours migratoire et sa trajectoire de vie. En Russie, Ivan était heureux avec son partenaire, même si leur relation était secrète. Depuis la mort de ce dernier et son installation au Québec, Ivan a l’impression que son avenir a été brisé et qu’il vit au jour le jour. Autrefois ambitieux, il place aujourd’hui peu d’espoir dans sa vie professionnelle et se contente de n’importe quel emploi. Il fait la fête pour échapper à sa souffrance, y trouvant un réconfort passager, mais pas de sens à sa vie.

Emilio exprime son empathie à Ivan et souligne le courage et la force dont il a fait preuve jusqu’ici. Cela permet à Ivan de parler librement, sans honte, de son regret d’avoir quitté son pays, même s’il n’y avait aucun recours contre les violences et la discrimination. Emilio le rassure, lui disant qu’il est normal d’être méfiant après tout ce qu’il a vécu. Il ne force pas Ivan à parler des événements qui ont précipité son départ, au-delà de ce qu’il choisit lui-même de partager. Emilio lui assure qu’il n’est pas seul, qu’il y a des ressources pour l’aider, et qu’il est disponible pour répondre à ses questions.

Mei

Femme ayant immigré à un âge avancé, elle a des conflits avec sa belle-fille chez qui elle vit.

Au début de la première rencontre avec Mei, la psychothérapeute explique son rôle et celui de l’interprète qui l’accompagne.

Mei dit qu’elle se sent comme un fardeau parce que ses proches doivent se déplacer après le travail ou l’école pour lui rendre visite à l’hôpital. Malgré leur relation tendue, elle est triste à l’idée que sa belle-fille vienne uniquement par obligation. De plus, elle appréhende le retour au domicile familial.

En tant qu’immigrante, Mei se trouve coupée de sa culture par la barrière de la langue et la distance avec son réseau de soutien en Chine. Les tensions familiales, liées à des attentes conflictuelles et un manque de communication, renforcent son isolement. La psychothérapeute décide de travailler sur la dynamique familiale et les liens sociaux dans son intervention. Elle utilise une écocarte.

Conflits intergénérationnels

La relation conflictuelle avec sa belle-fille semble être la principale source de tension familiale, éloignant Mei de son fils et de ses petits-enfants. Avec le consentement des membres de la famille, la psychothérapeute organise une rencontre de thérapie familiale. L’interprète, présente lors des rencontres individuelles avec Mei, participe également. Avant la rencontre, la psychothérapeute a pris soin de valider avec Mei les sujets qu’elle se sent à l’aise d’aborder.

[Lors de la rencontre]

Psychothérapeute : Mei, imaginons un futur dans lequel l’harmonie familiale est retrouvée. À quoi ressemble ce futur?

Narration : Mei envisage un futur dans lequel elle aurait moins de disputes avec Anne, sa belle-fille, et passerait plus de temps avec ses petits-fils. Anne se dit d’accord avec Mei, souhaitant une meilleure ambiance à la maison. Toutefois, elle soulève la barrière de la langue entre ses fils et leur grand-mère. Mei l’interrompt pour suggérer que ses petits-fils devraient apprendre le mandarin. La psychothérapeute prend note de cet enjeu de communication et poursuit l’exploration du conflit. Anne pense que leur relation est tendue à cause de leurs différences d’opinions sur le rôle d’une mère et l’éducation des enfants. Mei remet constamment en question ses décisions. La psychothérapeute souligne qu’il est normal d’avoir des points de vue divergents au sein d’une famille multigénérationnelle. Anne réplique que c’est plutôt Mei qui ne comprend pas cette réalité.

La psychothérapeute invite Anne à voir la situation du point de vue de Mei, une femme ayant grandi en Chine, d’une autre génération que la sienne, et ayant immigré au Québec il y a quelques années.

Anne reconnaît que quitter le seul pays que Mei ait connu n’a pas dû être facile. Elle imagine que s’adapter à un nouveau contexte culturel, où les aîné·e·s ne sont pas perçu·e·s et respecté·e·s de la même manière, a dû être bouleversant pour Mei. Selon Anne, c’est la source de toutes leurs disputes: Mei croit toujours avoir raison et estime qu’Anne doit respecter l’autorité de sa belle-mère. Anne, elle, sent qu’elle n’a pas la liberté de prendre ses propres décisions et d’apprendre à être une mère.

La psychothérapeute constate la frustration d’Anne et son besoin d’autonomie. Elle lui demande de partager un moment où elle s’est sentie soutenue par Mei dans son rôle de mère et d’identifier ce qui était différent à ce moment-là. Anne se remémore la période où son fils aîné entrait dans l’adolescence. Elle se souvient d’être allée voir Mei pour lui demander conseil. Elle évoque aussi sa gratitude pour les fois où Mei a gardé ses jeunes fils lorsqu’elle et son mari travaillaient tard. La psychothérapeute identifie alors une solution pour atténuer les tensions entre les deux femmes: elle suggère que Mei attende qu’Anne sollicite directement son aide. Mei hésite, expliquant qu’elle voulait qu’Anne tire profit de son expérience de mère et qu’elle avait remarqué qu’Anne ne demandait pas toujours de l’aide quand elle en avait besoin. Mei ajoute que cela lui donnait également l’impression de jouer un rôle dans la famille. La psychothérapeute souligne la bienveillance de Mei, puis rappelle que l’aide non sollicitée est la source des conflits avec sa belle-fille. Elle suggère de travailler sur la communication afin de clarifier quand et comment son soutien serait le plus apprécié. Mei se dit prête à essayer ces suggestions pour améliorer sa relation avec Anne.

Les préoccupations des membres de la famille sont prises en compte et validées. Maintenant, comment assurer un sentiment de continuité culturelle pour Mei tout en respectant les méthodes d’éducation de sa belle-fille? En amenant Mei à partager le souvenir de ce qu’elle faisait avec sa propre grand-mère lorsqu’elle était jeune, l’idée d’installer un autel aux ancêtres à la maison est évoquée. Mei pourrait aussi enseigner quelques mots de mandarin à ses petits-fils. D’autres idées sont proposées pour renforcer les liens familiaux et transmettre des coutumes aux petits-enfants, tout en atténuant les réserves de sa belle-fille.

Explorer et souligner les forces

Explorer et souligner les forces