Cette page présente des données et des notions relatives au suicide chez les membres des communautés ethnoculturelles minoritaires et/ou racisées, les personnes immigrantes, les personnes réfugiées et les personnes en demande d’asile.

Points à retenir

- La culture est dynamique. On ne peut pas déduire qu’une personne a une vision spécifique du suicide simplement à cause de son appartenance à un groupe ethnoculturel.

- Les déterminants classiques du suicide concernent tous les groupes ethnoculturels. Certains déterminants sont plus spécifiques à certains groupes et peuvent se manifester différemment selon la culture et l’expérience migratoire.

- Les personnes appartenant aux communautés ethnoculturelles minoritaires tendent à moins exprimer leurs idéations suicidaires et à sous-utiliser les services de santé mentale, les services psychosociaux et les lignes d’aide.

- La stigmatisation et les tabous autour du suicide affectent les manières d’exprimer la détresse, l’accès au soutien social, la recherche d’aide, le sentiment d’être pris·e au piège, le deuil, ainsi que les perspectives de rétablissement et les stratégies de prévention.

- Au Canada, les données sur le suicide sont rares pour les communautés ethnoculturelles minoritaires, les personnes immigrantes et les personnes réfugiées. Elles sont inexistantes pour les personnes en demande d’asile. Au Québec, des données limitées concernent les communautés ethnoculturelles minoritaires et les personnes immigrantes.

- Les taux de suicide des personnes immigrantes augmentent avec le temps passé dans le pays d’accueil et au fil des générations. Les personnes réfugiées ou en demande d’asile présentent des taux de suicide plus élevés que les autres groupes migratoires.

Les groupes

Communauté ethnoculturelle minoritaire et/ou racisée

Au Québec, comme ailleurs, des membres des communautés ethnoculturelles minoritaires sont présent·e·s depuis plusieurs générations, tandis que d’autres sont arrivé·e·s plus récemment par l’immigration. Ces personnes peuvent être « racisées » ou non, c’est-à-dire que des stéréotypes généralement négatifs peuvent leur être associés selon leurs caractéristiques physiques.

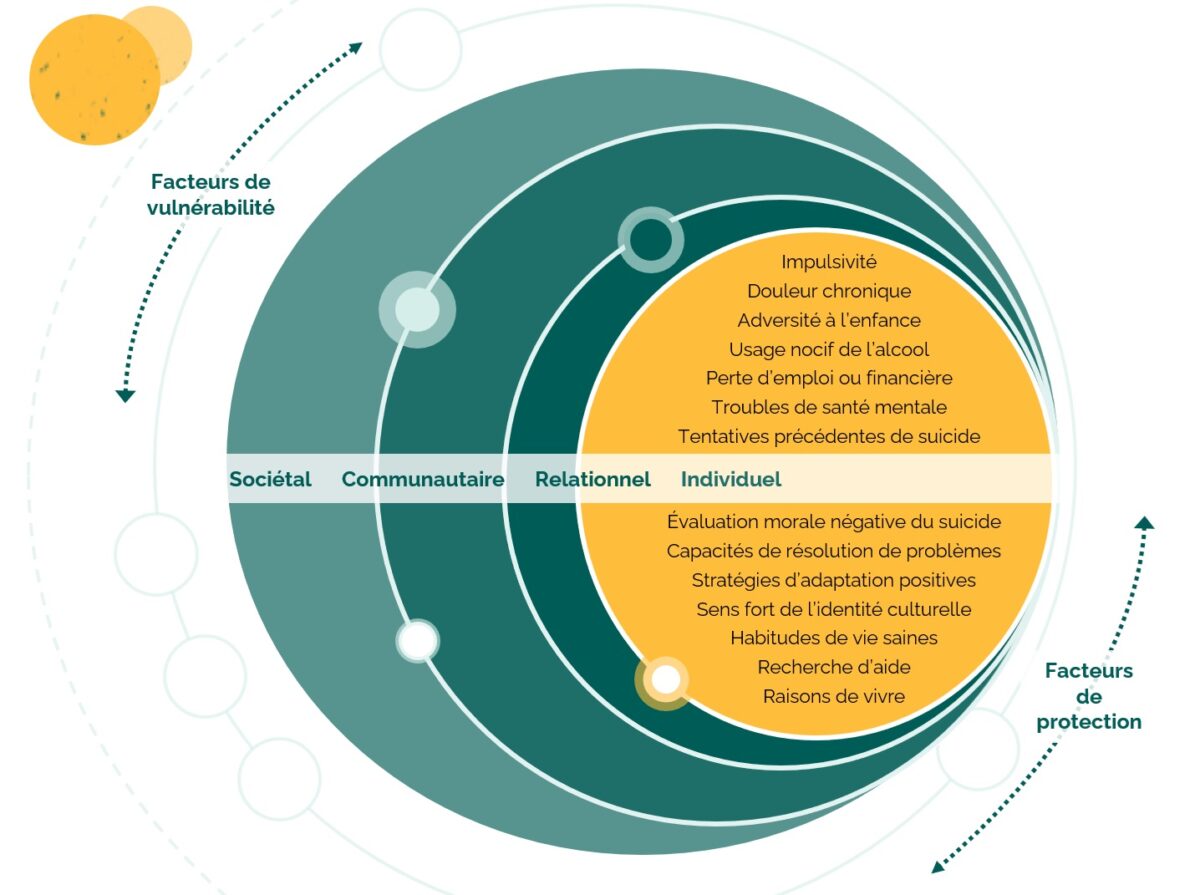

Déterminants du suicide

Des facteurs sont importants à prendre en compte en contexte de diversité culturelle et de migration, notamment ceux liés :

- À l’expérience migratoire (volontaire ou forcée)

- Au fait d’appartenir à un groupe minoritaire

- À la culture

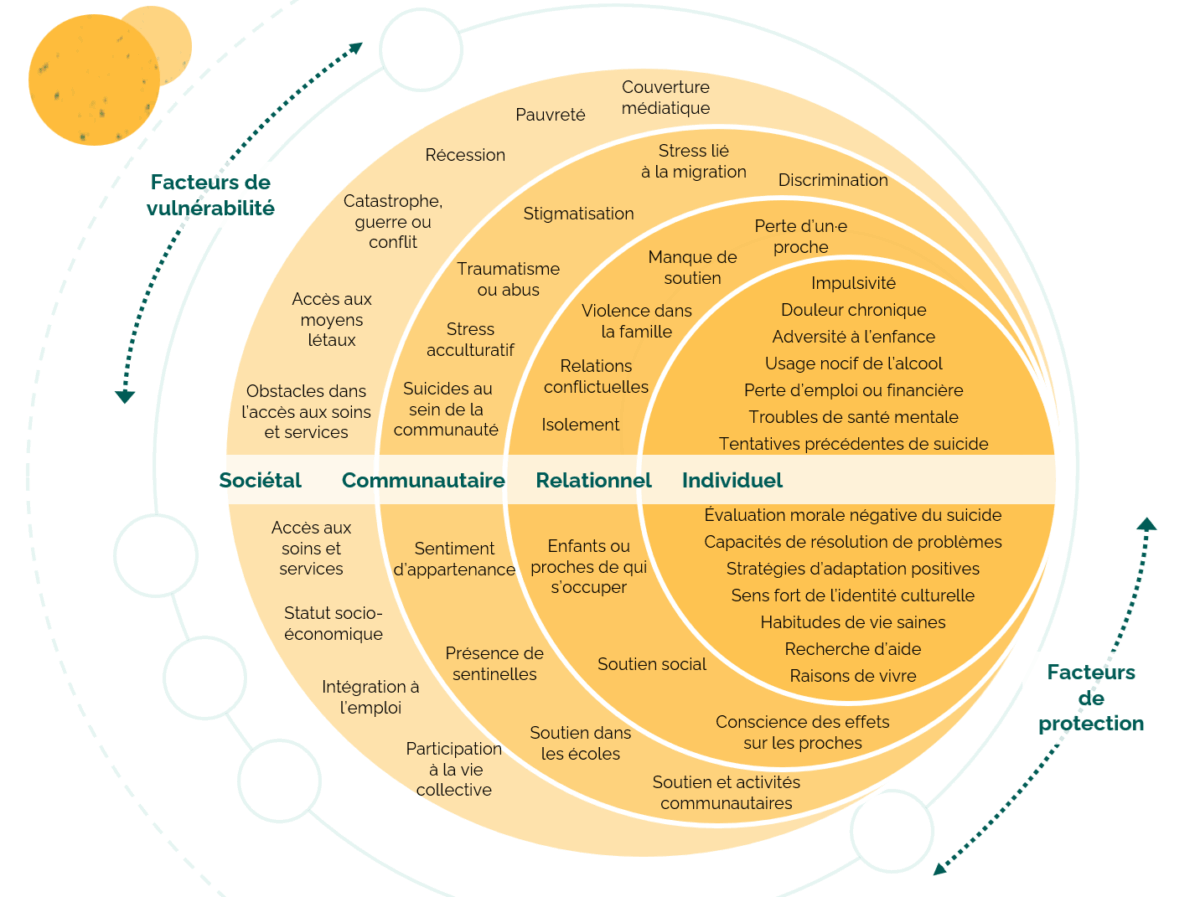

En plus des déterminants classiques du suicide (tentatives précédentes, dépendance, trouble de santé mentale, expériences de violence, difficultés financières, accès à un moyen de s’enlever la vie, etc.), certains déterminants sont plus spécifiques à des groupes et peuvent se manifester différemment selon la culture et l’expérience migratoire. Ils peuvent à la fois augmenter le risque de suicide ou agir comme une protection, selon chaque personne :

- Acceptabilité du suicide

- Évaluation morale négative du suicide

- Stigmatisation de la santé mentale et/ou du suicide

- Religion et spiritualité

- Rôle de genre

- Raisons de vivre culturellement pertinentes

- Harmonie familiale

- Sentiment d’appartenance à la communauté

- Soutien social

- Relations familiales

- Intégration à la société d’accueil

- Sentiment fort d’identification raciale, culturelle ou ethnique

- Espoir relatif au projet migratoire

- Discrimination et racisme

- Stress minoritaire

- Conflits familiaux ou intergénérationnels

- Incertitudes par rapport à la demande d’asile

- Statut temporaire

- Détention

- Manque d’accès aux soins et services

- Expérience de guerre, de génocide, d’oppression politique ou sexuelle

- Traumatismes

Données

Au Canada :

- Les Bureaux du coroner ne collectent pas de données sur l’ethnicité. Les données sur le suicide selon l’appartenance ethnique sont donc limitées.

- Le terme « minorité visible », qui fait référence à des caractéristiques physiques visibles, recoupe en partie celui de minorité ethnoculturelle. Les minorités visibles rapportent moins d’idéations suicidaires et de tentatives de suicide que les personnes blanches. Toutefois, les données des sondages peuvent être sous-estimées à cause de la compétence linguistique et à la stigmatisation du suicide.

Personnes immigrantes

Au Canada :

- Chez les personnes immigrantes, les taux de suicide sont plus bas que dans la population générale, et ce, pour tous les groupes d’âge.

- Cela s’explique principalement par l’effet de « l’immigrant·e en bonne santé » et par la similarité des taux de suicide avec ceux du pays d’origine. Pour en savoir plus, voir la section Se repérer dans les données.

Dans la région de Montréal, selon les données de 2014-2015 :

- 1,7 % des personnes nées à l’étranger ont déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie, contre 4,9 % de celles nées au Canada.

- 4,8 % des personnes nées à l’étranger ont déclaré avoir déjà sérieusement songé au suicide au cours de leur vie, contre 11,6 % de celles nées au Canada.

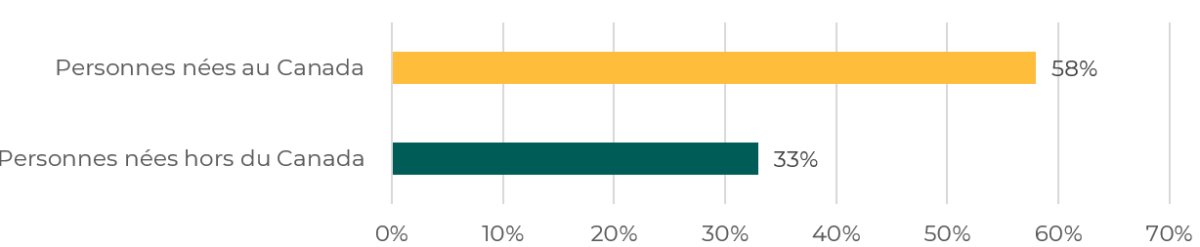

Montréal : Recours à des services de prévention du suicide chez les personnes ayant eu des idéations suicidaires dans les 12 derniers mois, 2014-2015

Personnes réfugiées

Parcours et effets sur la santé mentale

Les personnes réfugiées peuvent rencontrer des défis liés à la migration. Par exemple :

Pré-migratoire :

- Conflit armé

- Emprisonnements arbitraires

- Destruction de la maison/des biens

- Violence sexuelle

- Persécution (p. ex. : liée à l’orientation sexuelle)

- Torture

- Séisme, ouragan, sécheresse, famine

Péri-migratoire :

- Départ précipité ou planifié

- Arrivée directe au pays hôte ou longue traversée

- Parrainage privé ou prise en charge par l’État

- Trajectoires plus ou moins dangereuses (risque d’arrestation, instabilité politique, etc.)

- Conditions de vie précaires (malnutrition, insalubrité, pauvreté, froid, etc.)

- Violence, traumatisme et perte

- Vie en camps de réfugié·e·s

Post-migratoire :

- Incertitudes lors de la demande d’asile

- Détention

- Manque ou difficultés d’accès aux soins et services

- Traumatismes liés à l’expérience de guerre, de génocide, d’oppression politique ou sexuelle

- Séparation des proches ou avec le pays d’origine

- Perte de repères et de réseaux de soutien

- Difficultés à accéder au logement

- Discriminations basées sur le statut

- Fêtes, événements rappelant des pertes, les raisons du départ ou réactivant des traumatismes

Données

- En Ontario, des données montrent que les taux de suicide des personnes réfugiées sont inférieurs à ceux de la population générale, mais plus de deux fois plus élevés que ceux des personnes issues de l’immigration économique.

- En Australie et en Suède, des données montrent que les taux de suicide des personnes réfugiées augmentent avec le temps passé dans le pays d’accueil et rejoignent ceux de la population générale après 10 à 20 ans.

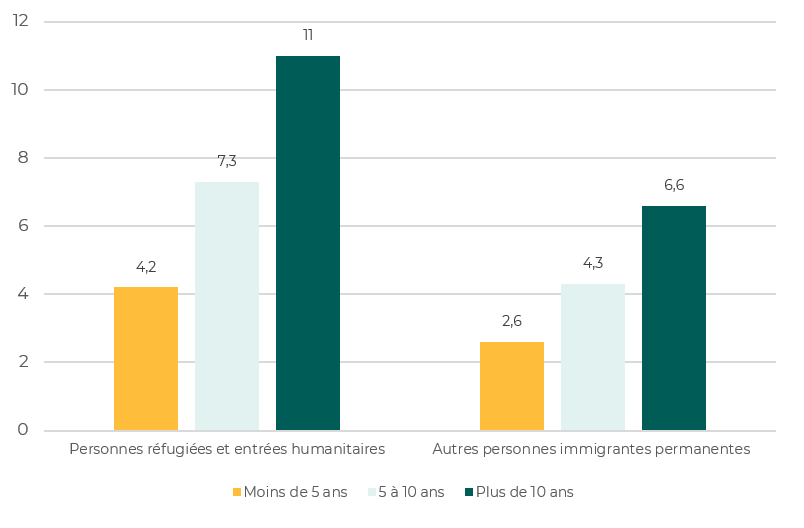

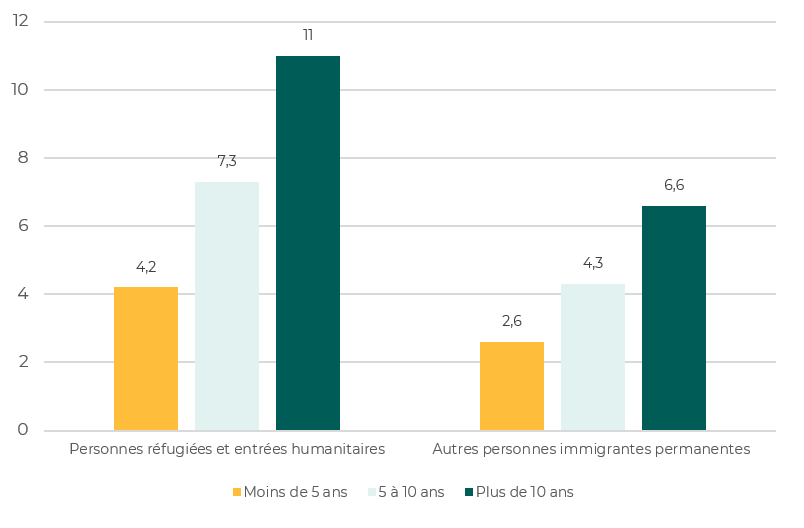

Australie : Taux de mortalité par suicide selon la durée depuis l’arrivée en Australie, 2007-2020

Personnes en demande d’asile

Parcours et effets sur la santé mentale

Les personnes en demande d’asile font face aux mêmes enjeux pré-, péri- et post-migratoires que les personnes réfugiées. Des enjeux spécifiques à leur situation s’ajoutent. Par exemple :

- Statut temporaire et incertain

- Stress lié à l’audience

- Possibilité de détention

- Délai pour obtenir un permis de travail

- Accès limité aux services publics

- Discours social et politique négatif sur les personnes en demande d’asile

Les personnes en demande d’asile attendent en moyenne trois ans pour la détermination de leur statut. Cette période est marquée par une grande incertitude et de nombreuses difficultés à s’intégrer, comme des discriminations, des barrières linguistiques, etc. Leur intégration doit continuer pendant cette attente, sans garantie que la demande soit acceptée.

Données

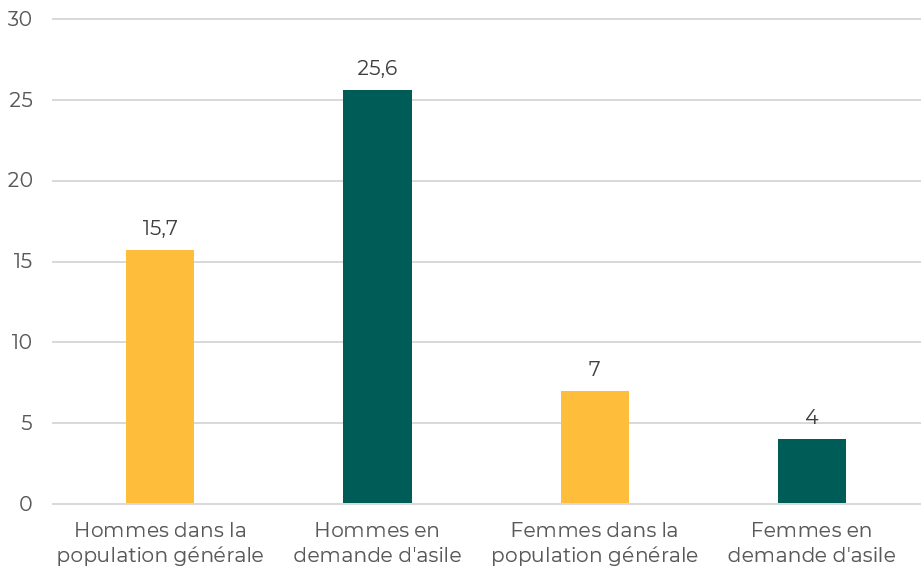

- Quelques études européennes montrent que les hommes en demande d’asile ont des taux plus élevés de suicide que les hommes dans la population générale, et beaucoup plus élevé que les femmes en demande d’asile. Une hypothèse suggère que les hommes en demande d’asile pourraient être plus exposés à des risques pour leur sécurité s’ils devaient retourner dans leur pays d’origine et que les femmes pourraient avoir de meilleurs réseaux de soutien et trouver un sens à la vie à travers leurs enfants.

- Les taux de tentatives de suicide sont généralement beaucoup plus élevés que dans la population générale.

- Les conditions de sécurité et de vie dans les milieux de détention ou de résidence des personnes en demande d’asile augmentent le risque de tentatives de suicide.

Pays-Bas : Taux de mortalité par suicide selon le sexe chez les personnes en demande d’asile et la population générale, 2002-2007

Collectivisme et religion

Collectivisme

Dans les sociétés ou cultures plutôt collectivistes, une personne accorde plus d’importance au groupe qu’à elle-même. Les obligations envers les autres et leurs attentes passent avant les aspirations personnelles. Ces valeurs influencent les façons d’exprimer la détresse, la recherche d’aide, les attentes face aux professionnel·le·s, etc. Par exemple :

- Dans les pays d’Asie de l’Est, les normes sociales favorisent moins l’expression des émotions et de la détresse suicidaire. Cela s’explique en partie par la perception de la place de la personne dans le groupe. « Perdre la face » (perdre sa réputation, son honneur ou sa dignité) peut être une grande source de honte.

- La crainte de causer du stress et de déranger l’équilibre familial peut dissuader d’exprimer la détresse.

- Les préoccupations pour son honneur ou celui de la famille peuvent empêcher de demander de l’aide. La famille peut être perçue comme le lieu où les problèmes doivent se résoudre.

- Inversement, la crainte d’amener le déshonneur à ses proches peut dissuader de passer à l’acte.

- Des ressources d’aide informelles (leader communautaire ou religieux·se, guide spirituel·le, personnes aînées, voisinage, etc.) peuvent jouer un rôle particulièrement important.

- Les obligations familiales peuvent agir comme de fortes raisons de vivre.

- Le familialisme (familism) renvoie à l’attachement fort de l’individu à sa famille, ainsi que l’obligation de remplir ses devoirs familiaux. Ce concept est souvent étudié chez les personnes hispaniques aux États-Unis. Le désir d’autonomie peut entrer en conflit avec les obligations familiales et provoquer des sentiments de honte et de culpabilité.

Scores d’individualisme par pays, 2015

L’individualisme se trouve sur un continuum à l’opposé du collectivisme.

Source : https://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimension-data-matrix/

https://www.kaggle.com/code/tarukofusuki/hofstede-s-cultural-dimensions-notebook

Religion et spiritualité

Les religions sont source de valeurs qui guident les comportements.

- Certaines religions, comme l’islam et le christianisme, interdisent le suicide, ce qui peut expliquer en partie les taux de suicide plus bas dans certains pays. Cependant, ces interdits et les tabous peuvent aussi mener à dissimuler des suicides ou à ne pas les classer comme tels.

- La croyance religieuse peut parfois engendrer un fatalisme face à la souffrance.

- L’appartenance religieuse peut aussi causer des souffrances, notamment pour les personnes vivant des discriminations liées à leur orientation sexuelle au sein de leur communauté.

Le saviez-vous?

- L’appartenance et la pratique religieuses sont des phénomènes complexes et il est facile de tomber dans des stéréotypes. Une grande diversité de croyances et de pratiques peut cohabiter dans une communauté, voire chez une même personne.

- L’Asie du Sud-Est illustre bien cette diversité. Par exemple, l’Indonésie est le pays avec la plus grande population musulmane au monde. Le Canada et le Québec sont aussi très diversifiés, ce qui montre qu’il est important d’éviter les approches uniformes et de considérer la religion comme à la fois un ensemble de normes socialement transmises et un ensemble de ressources individuelles (soutien social, croyances, habitudes de vie, etc.).

Suicide et culture

Acceptabilité du suicide

L’acceptabilité du suicide varie selon les circonstances, même au sein d’une culture donnée.

- Les idées sur ce qui arrive au corps et à l’esprit, sur ce qui constitue une mort « bonne » ou « mauvaise », ainsi que sur les effets sur les proches, influencent l’acceptabilité du suicide.

- Le suicide est interdit selon des interprétations des lois religieuses de l’islam, du christianisme et du judaïsme. Cela ne signifie pas que l’ensemble des croyant·e·s appliquent cet interdit.

- Le suicide est illégal dans certains pays. Cela peut susciter des craintes de harcèlement policier ou de poursuites juridiques.

- Le suicide peut être tabou. Il n’est alors pas discuté. Son existence peut même être niée : ce phénomène a été observé dans certaines communautés afro-américaines aux États-Unis et dans certaines communautés noires ou musulmanes au Québec.

Modèles explicatifs du suicide

Les explications et façons de comprendre la souffrance et le suicide sont ancrées dans la culture. Elles influencent la manière dont une personne identifie les causes d’un problème, envisage son rétablissement et choisit les ressources à consulter.

- Si le suicide est perçu comme un problème neurologique, cela peut contribuer à déresponsabiliser les proches et normaliser les idéations suicidaires. Cela peut aussi amener une certaine résignation.

- Attribuer la souffrance au destin, au karma ou à la volonté divine peut à la fois soulager, offrir des solutions spirituelles ou alimenter un fatalisme.

- Le suicide peut être vu comme lié à des traits plus masculins ou féminins, rationnels ou irrationnels, honorables ou honteux, contrôlables ou non, etc.

Le suicide résulte de plusieurs facteurs de vulnérabilité et de facteurs de protection qui s’accumulent et interagissent, ainsi que de situations ou moments critiques. Pourtant, certaines personnes peuvent parfois attribuer leur détresse à une seule ou quelques sources.

Expression de la détresse

La culture influence aussi les choix et les manières d’exprimer ou de cacher la détresse et de chercher de l’aide. Souvent indirectes, imagées ou métaphoriques, ces expressions peuvent se manifester par des mots, le corps et les comportements. Par exemple :

- Au Québec, on peut s’attendre à ce que les femmes expriment leur détresse par la tristesse (pleurs, attitude triste) et que les hommes la montrent par la frustration ou la colère.

- Les membres des communautés ethnoculturelles minoritaires verbalisent généralement moins leurs idées suicidaires.

- Les façons d’exprimer la détresse peuvent dépendre de l’aide attendue. Si la personne pense que l’intervenant·e est spécialisé·e dans les problèmes physiques, elle peut exprimer sa détresse par des symptômes corporels (somatisation). Si l’intervenant·e est perçu·e comme ayant une expertise spirituelle, la détresse peut être exprimée d’une manière correspondante.

Stigmatisation du suicide et de la santé mentale

| Des sources variées | Des effets variés |

|---|---|

|

Dans certains pays, les systèmes de santé associent les enjeux de santé mentale à la folie. Certaines religions interdisent strictement le suicide, le considérant comme un péché. Dans plusieurs pays, le suicide est un crime. Dans de nombreuses cultures, le suicide est considéré comme inacceptable. Des conceptions du monde et de l’individu peuvent mener à attribuer le suicide à un défaut de caractère. Le discours social stigmatisant envers les personnes immigrantes et réfugiées peut les amener à intérioriser l’idée qu’il est inapproprié de manifester leur détresse. |

L’isolement et la détresse augmentent. La détresse est minimisée. Les personnes dissimulent leurs idéations et tentatives suicidaires, ce qui empêche la recherche d’aide. Les propos ne sont pas pris au sérieux. Les signes de détresse et les verbalisations vagues ne sont pas évalués. La communauté considère le suicide comme inexistant et peu d’efforts de prévention sont mis en place. Le manque de ressources renforce le sentiment d’être pris·e au piège et alimente un fatalisme. La famille cache la cause du décès, ou les personnes endeuillées sont évitées par leur communauté, compliquant le deuil. (+) La peur pour son âme dissuade de se suicider. (+) La crainte d’affecter négativement ses proches dissuade de se donner la mort. |

Pop quiz

#1. Selon vous, dans combien de pays le suicide est-il un crime?

25 pays. À certains endroits, les survivant·e·s et les familles endeuillées peuvent s’exposer à des sanctions légales. Au Canada, le suicide était criminalisé jusqu’en 1972.

(Information mise à jour en mars 2025)

#2. Les taux de suicide chez les personnes immigrantes sont identiques à ceux de leur pays d’origine.

Faux. Ils sont souvent semblables, mais les réalités sont très diverses selon les groupes ethnoculturels et les statuts migratoires. Les taux ont aussi tendance à monter avec le temps passé au Canada. Les données du pays d’origine d’une personne immigrante ne sont pas un prédicteur fiable de son risque de suicide.

#3. Le refus de la demande d’asile peut entrainer une déportation.

Vrai. Toutefois, plusieurs recours existent et certain pays sont sous moratoire de déportation. La personne peut être informée de ces recours avant d’assister à l’audience relative à la demande d’asile. Dans tous les cas, le refus de la demande d’asile est un moment critique.

Résultats

Recherche d’aide

Des facteurs individuels, relationnels, familiaux, communautaires, culturels, historiques et sociétaux influencent la recherche d’aide en cas de détresse.

- Les membres des communautés ethnoculturelles minoritaires et/ou racisées, les personnes immigrantes et les personnes réfugiées ou en demande d’asile utilisent moins les services, notamment de santé mentale.

- À Montréal, des données de 2015 montrent que 33 % des personnes nées à l’étranger ayant eu des idéations suicidaires dans les 12 derniers mois ont utilisé des services de prévention, contre 58 % des personnes nées au Canada.

Pour les personnes ayant émigré, les expériences pré-, péri- et post-migratoires importent pour comprendre la recherche d’aide.

|

|

Pays d’origine et pays de transit |

Pays d’accueil ou société majoritaire |

Culture et communauté |

|---|---|---|---|

| Déterminants de la recherche d’aide |

|

|

|

À retenir

- La culture, le parcours migratoire et l’appartenance à une communauté minoritaire interagissent avec les déterminants du suicide.

- Le terme « déterminant » du suicide désigne des éléments du vécu, comme la religion, la stigmatisation ou l’emploi. Ceux-ci peuvent être des facteurs de vulnérabilité ou des facteurs de protection pour la santé mentale et les comportements suicidaires. Il est donc important d’examiner chaque situation individuellement.

- Plusieurs déterminants dépassent l’individu. La prévention doit alors se faire à l’échelle sociétale, communautaire, relationnelle et individuelle.

- Les déterminants spécifiques aux groupes ciblés par cette trousse doivent être pris en compte avec ceux qui concernent toute la population.

- Il est essentiel de considérer l’intersectionnalité des vulnérabilités. Par exemple : une personne réfugiée LGBTQIA+.

Déterminants individuels

- La culture influence les attitudes face à la souffrance, les stratégies d’adaptation, les habitudes de vie, ainsi que les façons d’évaluer l’acceptabilité du suicide.

- Le parcours migratoire influence les raisons de vivre et façonne les espoirs de la personne. Les situations rencontrées, ainsi que les ressources et capacités pour y répondre, dépendent aussi de ce parcours.

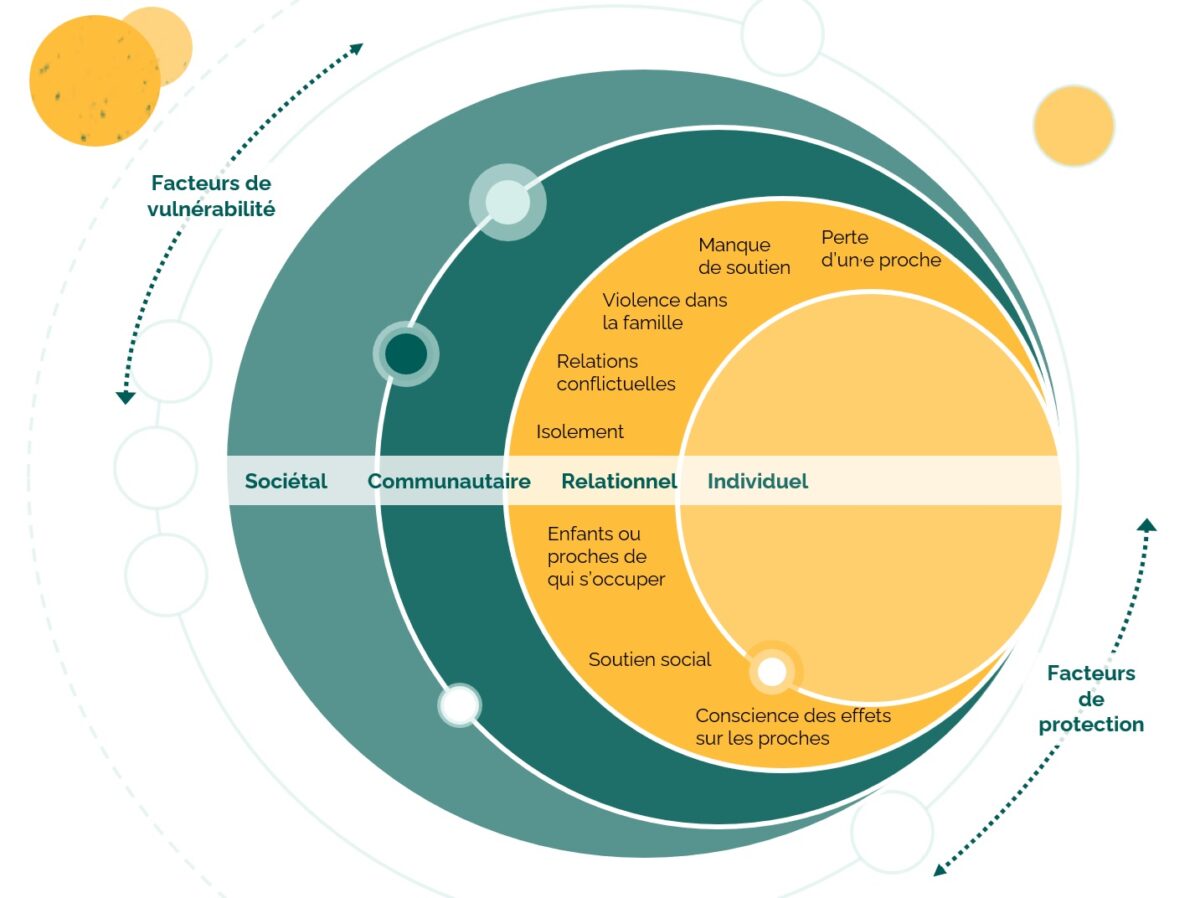

Déterminants relationnels

- Le sentiment d’être un fardeau dépend de la manière dont la personne perçoit ses obligations et son autonomie vis-à-vis des autres (famille, communauté, société), surtout selon son âge et son genre. La déqualification socioprofessionnelle et les conflits familiaux peuvent aggraver ce sentiment.

- L’immigration exerce de fortes pressions sur les relations familiales : séparations, dépendance ou obligation financière, changements de contexte socioculturel, conflits intergénérationnels, etc. Le sentiment d’isolement et l’accès au soutien dépendent de la proximité avec d’autres membres de la communauté.

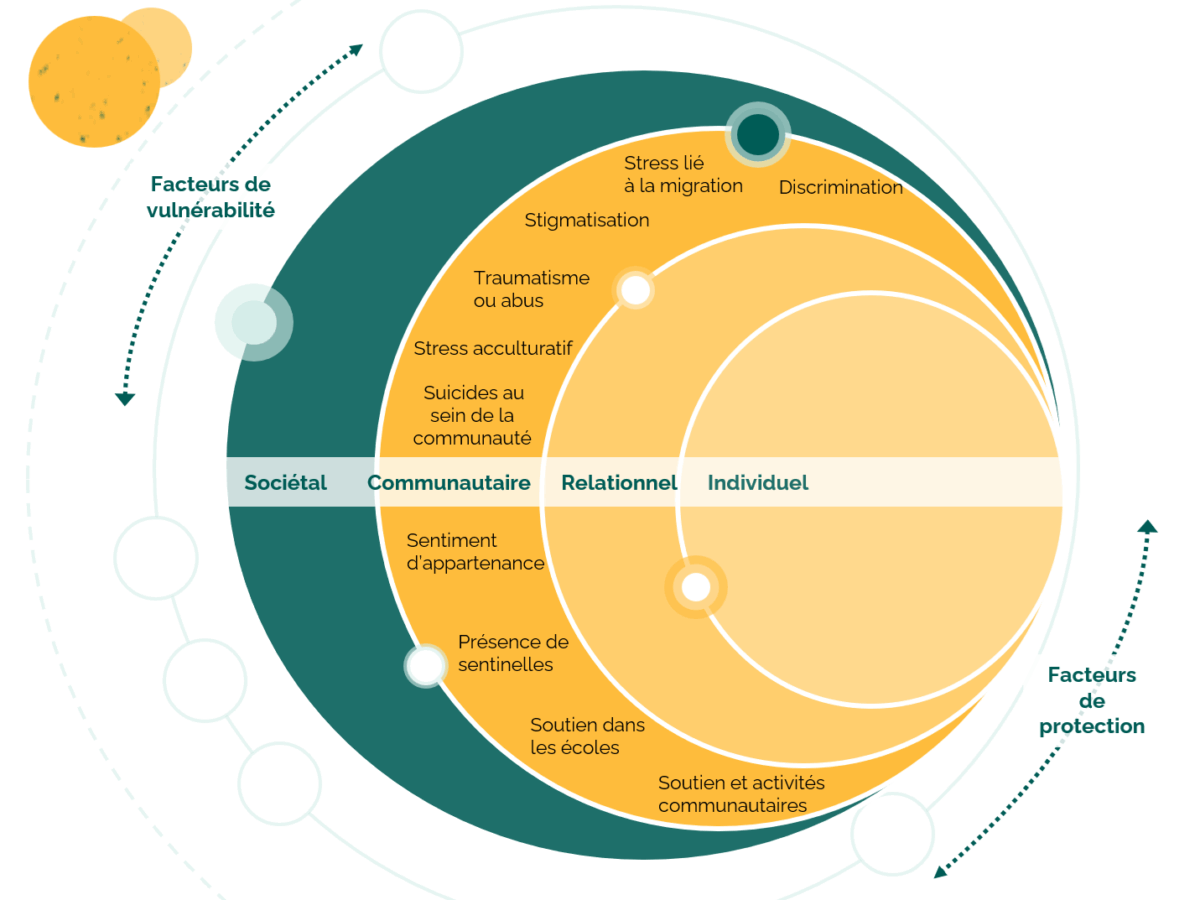

Déterminants communautaires

- Le sentiment d’appartenance est essentiel à la santé et au bien-être. La culture influence la construction identitaire de la personne, son rapport aux autres et comment elle participe au collectif.

- L’appartenance à une communauté minoritaire et le parcours migratoire influencent aussi le sentiment d’appartenance : représentations des personnes migrantes dans les médias, distance culturelle et linguistique avec le groupe majoritaire, discriminations, obstacles à l’emploi, etc.

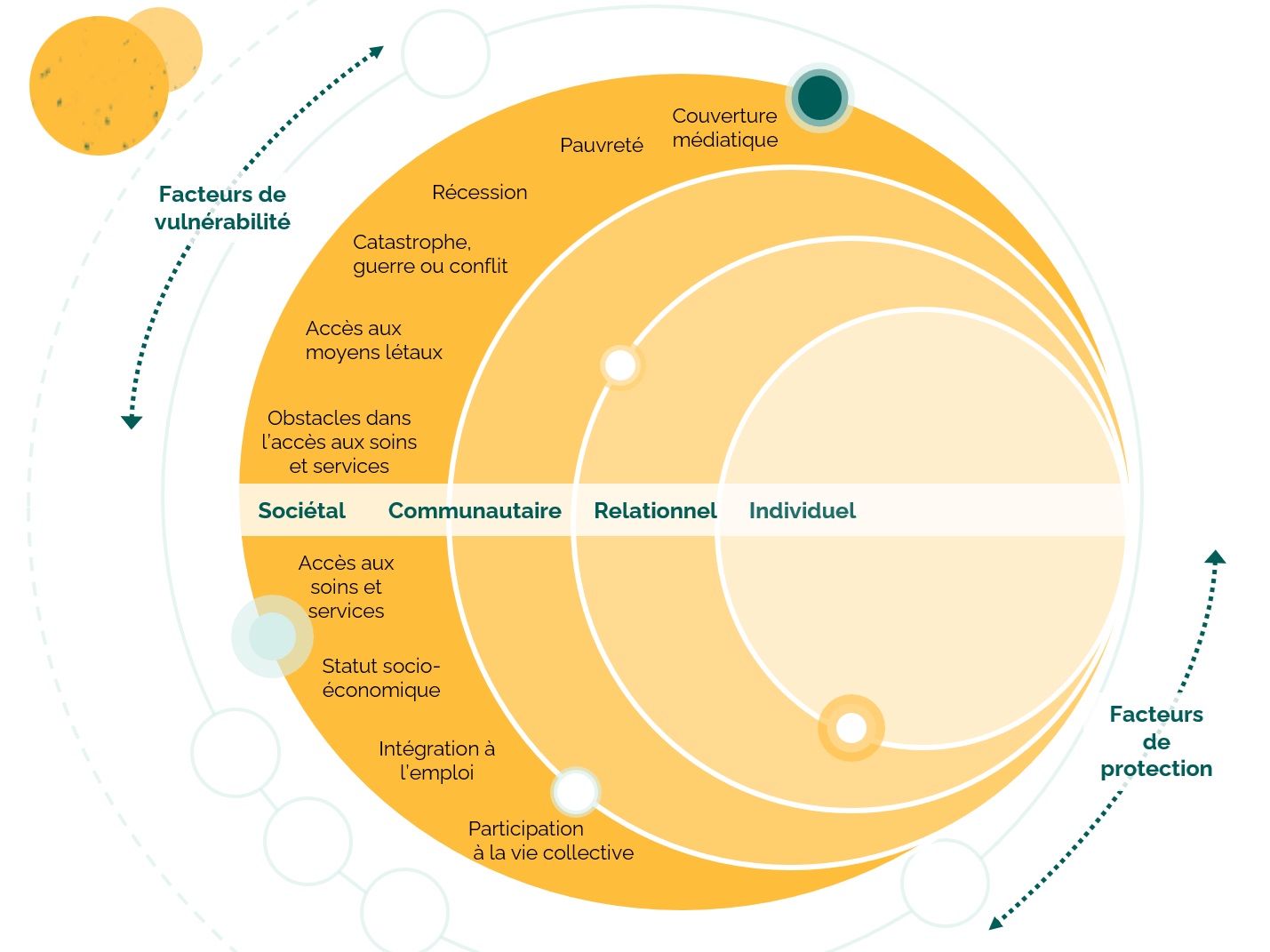

Déterminants sociétaux

- Le système de santé et des services sociaux reflète la culture majoritaire. Ainsi, le parcours migratoire et la culture d’une personne influencent son accès à des soins et services psychosociaux adaptés. En effet, le manque de connaissance du système ainsi que les discriminations peuvent constituer des obstacles.

- La précarité du statut migratoire, l’absence de mobilité sociale, le sentiment de ne pas pouvoir contester des situations, ainsi que le manque d’opportunités de participer à la société en raison de l’appartenance religieuse ou de la maitrise de la langue, peuvent renforcer le sentiment d’être pris·e au piège.

Se repérer dans les données

Le suicide à travers le monde

Similarité des taux avec le pays d’origine

- Les taux de suicide des personnes ayant immigré sont généralement semblables à ceux dans leur pays d’origine.

- Lorsqu’une personne quitte son pays, les valeurs dominantes dans son pays d’origine continuent à influencer ses croyances et ses comportements, surtout les premières années.

- Cependant, les données du pays d’origine d’une personne immigrante ne sont pas un prédicteur fiable de son risque de suicide.

Sous-classification et sous-rapportage

Bien qu’il soit utile de connaître les taux de suicide dans d’autres régions du monde, il faut interpréter les données nationales avec prudence.

- Les données officielles des pays où le suicide est criminalisé sont peu fiables.

- Des suicides peuvent ne pas être classés comme tels. Aux États-Unis, le plus faible taux de notes de suicide chez les personnes afro-américaines et latinos pourrait contribuer à la sous-classification des suicides chez ces groupes.

- Les tabous, la stigmatisation de la santé mentale et du suicide, la méfiance envers les autorités ou les craintes pour le statut migratoire peuvent réduire la déclaration des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, ainsi que les hospitalisations chez certaines communautés.

Une hétérogénéité cachée

Les données nationales regroupent des populations très hétérogènes :

- Les taux varient selon les pays d’origine.

- Les expériences migratoires sont diverses.

Taux de suicide par pays, 2000-2021

Source : https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates

Concept visuel : https://ourworldindata.org/suicide

Effet de « l’immigrant·e en bonne santé »

Les personnes immigrantes au Canada présentent des taux de suicide plus bas que la population générale. L’effet de « l’immigrant·e en bonne santé » relève que les personnes récemment arrivées ont généralement une meilleure santé physique et mentale que la population née au Canada. Cela n’est pas vrai pour tous les indicateurs de santé (p. ex. trouble de stress post-traumatique, psychose), qui peuvent se manifester différemment selon l’âge et l’expérience migratoire. Cet effet diminue avec le temps (voir le prochain onglet), car les difficultés post-migratoires peuvent affecter la santé.

L’effet initial de « bonne santé » s’explique de plusieurs façons :

- Le parcours migratoire est difficile (changement de pays, critères de sélection des pays d’accueil, démarches administratives, etc.), ce qui réduit les chances d’immigrer pour les personnes ayant une santé mentale fragilisée.

- Les personnes nouvellement arrivées sont moins susceptibles de déclarer leurs problèmes de santé ou leur détresse.

Canada : Taux de mortalité par suicide, 2006-2016

| Groupe d’âge | Population immigrante | Population née au Canada |

|---|---|---|

| 15 à 24 ans | 7,3 | 10,9 |

| 25 à 39 ans | 5,4 | 12 |

| 40 à 64 ans | 8,1 | 17,3 |

| 65 ans et plus | 10 | 11,6 |

Montée des taux de suicide depuis l’arrivée

Au Canada :

- Les taux de suicide des personnes immigrantes et réfugiées tendent à augmenter avec le temps passé dans le pays d’accueil.

- Après 10 ans dans le pays, les taux d’idéations suicidaires des personnes immigrantes sont les mêmes que ceux de la population générale.

En Australie :

- Les taux de suicide chez les personnes réfugiées et les autres personnes immigrantes permanentes augmentent avec le temps passé dans le pays.

Australie : Taux de mortalité par suicide selon la durée depuis l’arrivée, 2007-2020

Jeunes issu·e·s de l’immigration

Les enfants ou adolescent·e·s arrivant dans un nouveau pays, ainsi que les enfants et petits-enfants de personnes immigrantes, vivent des défis particuliers pouvant affecter leur santé mentale. Par exemple :

- Les effets des expériences adverses durant l’enfance

- L’intégration dans un nouveau milieu culturel en période de construction identitaire

- Le besoin de se faire des ami·e·s

- L’ajustement du parcours scolaire

- L’apprentissage d’une nouvelle langue ou la communication dans une langue seconde

- Les difficultés de communication et d’expression émotionnelle à cause des barrières linguistiques et culturelles

- Les conflits intergénérationnels

- Les discriminations

- La pression de satisfaire les attentes de plusieurs univers culturels

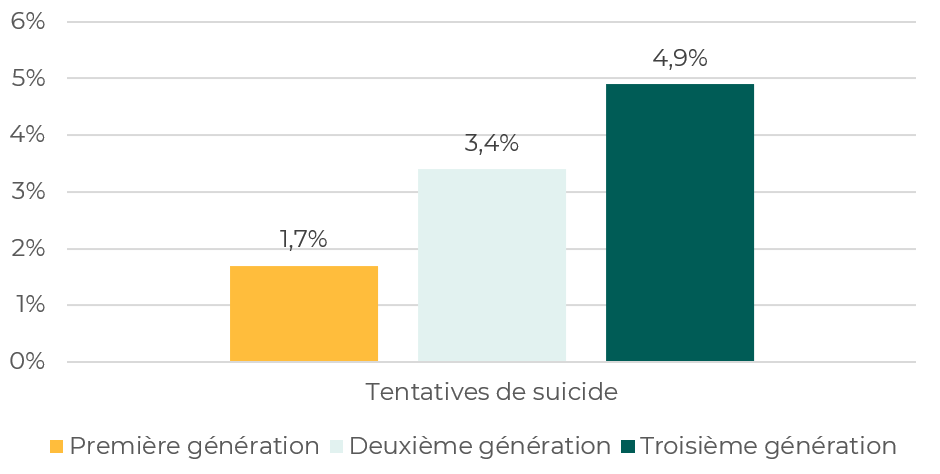

Une étude montre que les personnes latinos aux États-Unis dont les parents ou les grands-parents ont immigré sont respectivement 2,87 et 3,57 fois plus à risque de faire une tentative de suicide que les personnes immigrantes dites de « première génération ».

États-Unis : Taux de tentatives de suicide dans les 12 derniers mois chez les adolescent·e·s latino-américain·e·s, 1995

Taux de tentatives de suicide, États-Unis (n=3135), 1995, adapté des données de Immigration Generation Status and its Association with Suicide Attempts, Substance Use, and Depressive Symptoms among Latino Adolescents in the USA, 2008.

Taux de tentatives de suicide, États-Unis (n=3135), 1995, adapté des données de Immigration Generation Status and its Association with Suicide Attempts, Substance Use, and Depressive Symptoms among Latino Adolescents in the USA, 2008.Alejandro

Homme dont la demande d’asile a été acceptée, il affronte les longues démarches pour faire venir sa femme et sa fille en sécurité.

Alejandro arrive au Québec pour demander l’asile. Il a fait le choix difficile de laisser son épouse et sa fille au Mexique, dans un contexte dangereux, en espérant les faire venir.

Pendant trois mois, il vit dans une situation de logement précaire dans une région où il ne connaît personne. Alejandro attend quatre mois avant d’obtenir son permis de travail, un délai prolongé par plusieurs changements d’adresse. Durant cette période, il a du mal à envoyer de l’argent à son épouse et se sent faible et incapable de tenir ses engagements.

Alejandro travaille de longues heures dans un hôtel. Il a comme objectif d’économiser pour soutenir sa famille et préparer leur arrivée. Après deux ans de travail, de solitude et de doutes, que seul l’espoir de réunification permet de traverser, sa demande d’asile est enfin acceptée.

Avec l’aide de Marie, une intervenante de l’organisme communautaire qui accompagne les personnes migrantes de la région, Alejandro commence le processus de réunification familiale. Cependant, l’optimisme qui suivait l’acceptation de sa demande d’asile disparaît devant cette nouvelle étape difficile. Il continue à travailler sans pouvoir s’intégrer socialement. Un an plus tard, Alejandro a de plus en plus de difficulté à garder espoir à cause des complications administratives et des changements de politiques migratoires. Il se sent épuisé et seul face à cette responsabilité sur laquelle il n’a aucun contrôle. Un jour, il apprend qu’il pourrait devoir attendre sept ans pour faire venir sa famille. En effet, ne pas avoir écrit le nom de son épouse et de sa fille sur sa demande d’asile ralentit le processus de réunification familiale. Pour ne pas inquiéter son épouse, il garde une attitude positive et ne lui parle pas des complications.

Alejandro est sous le choc, ne dort pas et se demande quoi faire: rester au Québec ou rejoindre sa famille? S’il reste, il aura l’impression de les abandonner. S’il part, il court un grand risque et aura le sentiment d’avoir échoué.

Christopher

Adolescent de troisième génération vivant des discriminations à l’école, il peine à partager sa détresse à sa famille.

Christopher est un adolescent de 16 ans, né au Québec, dont les grands-parents ont immigré d’un pays de l’Asie de l’Est. En quatrième secondaire, ses résultats scolaires sont importants pour son admission au cégep. Ses deux sœurs aînées ont réussi cette étape facilement: l’une est à l’université dans un programme contingenté, l’autre travaille et a quitté la maison familiale. Elles ont suivi un parcours similaire à celui de leurs parents, qui gagnent bien leur vie. Christopher, lui, a peur de décevoir sa famille, car il ne sait pas quelle voie choisir.

En classe et sur les réseaux sociaux, trois garçons se moquent de l’apparence, de l’ethnicité et de la timidité de Christopher. Il a déjà tenté de leur parler pour régler cette situation, mais ils se sont moqués encore plus de lui. Les autres élèves semblent indifférent·e·s. Christopher a un petit groupe d’ami·e·s, mais aucun·e n’est dans sa classe cette année. Il ne veut pas leur faire part de ses problèmes par peur de les inquiéter, et il craint qu’en parler à un·e enseignant·e n’empire sa situation. Un soir, il laisse échapper devant ses parents que des élèves l’embêtent, mais, ne sachant pas comment en discuter, il n’en dit pas plus. Ses parents lui conseillent de les ignorer et de se concentrer sur ses notes, en lui rappelant qu’elles détermineront son admission dans un « bon cégep ».

Ivan

Réfugié et anciennement demandeur d’asile, il ressent des discriminations en raison de son orientation sexuelle et de son origine.

Ivan, 45 ans, a quitté la Russie il y a quelques années après la mort suspecte de son partenaire, avec qui il avait une relation secrète. Incapable de vivre ouvertement son deuil et craignant pour sa propre vie, il est arrivé clandestinement au Canada par bateau. Il a été détenu une semaine dans un établissement de type carcéral avant de pouvoir demander l’asile.

Depuis son arrivée à Montréal, Ivan n’a pas sollicité les organisations de soutien aux personnes en demande d’asile ou aux personnes LGBTQIA+. S’estimant chanceux d’être dans un pays reconnu pour son ouverture à la diversité, il pense ne pas avoir besoin d’aide. Sa demande d’asile est acceptée après trois ans.

Cependant, Ivan ne trouve pas d’emploi dans son domaine, la gestion. Depuis l’invasion de l’Ukraine, il subit des agressions verbales liées à ses origines russes au travail, en public et en ligne. Il constate aussi une hausse des crimes haineux envers les personnes LGBTQIA+ au Canada. Sa méfiance envers la police persiste depuis la mort non résolue de son partenaire en Russie. Il se sent doublement discriminé, persécuté de toutes parts et sans recours.

Mei

Femme ayant immigré à un âge avancé, elle a des conflits avec sa belle-fille chez qui elle vit.

Mei est une veuve de 75 ans. Son fils, établi au Québec, l’a encouragée à immigrer il y a dix ans pour pouvoir prendre soin d’elle. Elle vit avec lui, sa belle-fille et leurs deux garçons.

Malgré les bonnes intentions de son fils, l’arrivée de Mei a été difficile pour la famille. Sa belle-fille, Anne, se sent souvent critiquée sur sa façon d’élever ses enfants. La relation de Mei et Anne est tendue, et Mei n’est pas proche de ses petits-enfants qui parlent peu le mandarin.

Il y a quelques semaines, alors que le reste de la famille était au travail ou à l’école, Mei a fait une chute à la maison. Ne maîtrisant ni le français ni l’anglais, elle a eu de la difficulté à appeler une ambulance. À l’hôpital, on lui a annoncé une fracture de la hanche nécessitant une opération.

Son séjour hospitalier se déroule mieux que prévu grâce à Jia, une infirmière chinoise qui s’occupe souvent d’elle et avec qui elle peut communiquer facilement.

Suicide, diversité et migration

Suicide, diversité et migration