Avant et pendant la rencontre avec l’autre, ainsi que tout au long de sa vie, l’intervenant·e apprend à mieux se connaitre en réfléchissant sur ses valeurs, ses conceptions du monde, son histoire personnelle et ses héritages socioculturels.

Cette page contient :

- 2 notions sur la rencontre interculturelle

- 3 capsules vidéo avec des spécialistes sur l’intervention en contexte de diversité culturelle et de suicidalité

- 3 exercices pour prendre du recul

La culture

Dans le discours populaire, le terme « culture » peut avoir plusieurs significations : il peut désigner les connaissances générales, le secteur de la production artistique ou des particularités d’un groupe comme une tradition culinaire.

Ici, il est utilisé pour désigner une réalité humaine plus générale : un ensemble de valeurs, de pratiques et de croyances partagées par un groupe et transmises aux individus par le biais de la socialisation.

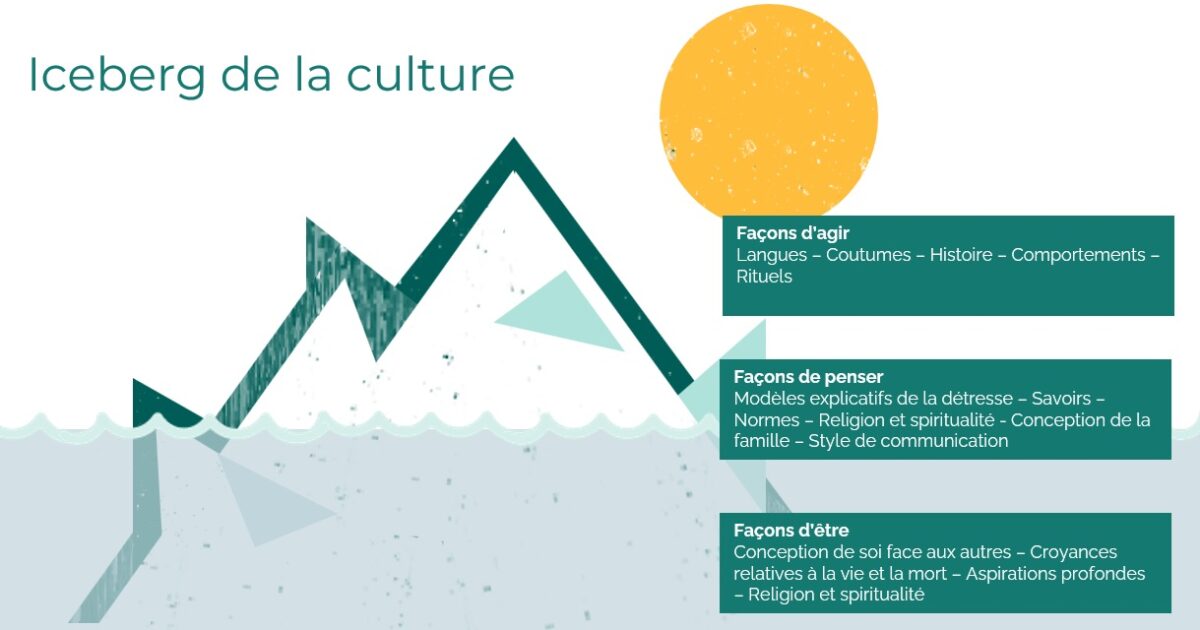

La partie visible de l’iceberg renvoie aux façons d’agir. Certains éléments de la culture sont rarement source de rejet ou d’angoisse, comme la gastronomie ou la musique. Les vêtements sont un autre exemple, bien que l’habillement puisse faire l’objet de stigmatisation dans un autre contexte culturel.

La culture a surtout des dimensions profondes, voire inconscientes, qui sont invisibles aux autres. Ce sont les façons d’être et de penser : la conception du bien et du mal, la vision du monde, la perception de soi et de ses obligations, les relations, les histoires et les symboles qui unissent un groupe socioculturel, les comportements acceptables ou non, etc. Ces éléments ne sont pas innés, mais acquis à travers la socialisation et le parcours de vie.

Le choc culturel

Lorsque des personnes se rencontrent, la diversité de leurs croyances, de leurs pratiques ou de leurs valeurs peut donner lieu à des incompréhensions, des malaises, voire de la fermeture ou du rejet. Ce « choc culturel » est normal et peut survenir en contexte d’intervention. Cependant, il peut nuire à la communication et à l’intervention.

Pour diminuer les effets négatifs du choc culturel, il est utile de prendre du temps pour réfléchir à ses propres biais et à son cadre de référence – de prendre du recul.

Rachel Kronick et Janique Johnson-Lafleur mettent en lumière les pièges pouvant se présenter dans la rencontre interculturelle et suggèrent quelques réflexes à développer pour les contourner.

Rachel Kronick est pédopsychiatre, professeure adjointe à l’Université McGill et membre de l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle s’intéresse aux interventions psychosociales pour le bien-être et la santé mentale des personnes en demande d’asile.

Janique Johnson-Lafleur est anthropologue, professeure adjointe à l’Université McGill et chercheuse d’établissement à l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ses recherches portent sur les expériences et les perceptions des personnes dans le système de santé au Québec, ainsi que sur les moyens de mieux soutenir les praticien·ne·s en intervention interculturelle.

La menace identitaire

La menace identitaire est une extension du choc culturel. Elle peut survenir chez toute personne, qu’elle appartienne au groupe majoritaire ou minoritaire.

Elle réfère à un sentiment de déstabilisation, de malaise par rapport à une ou plusieurs des facettes de sa propre identité :

- Identité professionnelle

- Identité nationale

- Genre

- Rôle familial

- Âge

- Etc.

Elle peut provoquer des réactions défensives diverses :

|

Faire preuve de rigidité |

|

Être bloqué·e |

|

Simplifier sa perception de l’autre |

|

Affirmer sa légitimité professionnelle |

|

Se référer au cadre institutionnel |

|

Attribuer une intention à l’autre |

Les ambiguïtés et incertitudes qui caractérisent la rencontre interculturelle peuvent compliquer l’intervention et affecter le sentiment d’accomplissement professionnel. La capacité à faire face à l’incertitude est importante pour préserver l’identité et l’estime de soi professionnelle.

Source : IU SHERPA, formation Intervenir en contexte d’immigration et de diversité ethnoculturelle, ENA.

Pour en apprendre plus sur la place de la culture et de l’identité dans la rencontre interculturelle, voir :

- La page Communication interculturelle

- La formation Intervenir en contexte d’immigration et de diversité ethnoculturelle sur l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA).

Gestion de l’incertitude

Le travail en prévention du suicide et auprès des groupes ciblés par cette trousse implique de gérer toute sorte d’émotions, certaines plus faciles à vivre que d’autres.

Les intervenant·e·s peuvent ressentir de l’angoisse et de l’incertitude lors de la prise de décision, en raison des conséquences qui peuvent en découler.

De plus, une exposition répétée à la souffrance et à des récits de vécus traumatiques peut nuire au bien-être physique, émotionnel et psychologique des intervenant·e·s. Certain·e·s peuvent ressentir de la colère, de la honte, du désespoir, voire une fatigue de compassion, ce qui peut affecter leur vie personnelle.

Les intervenant·e·s peuvent se sentir impuissant·e·s face à des enjeux vécus par la personne (p. ex. : guerre ou conflit dans le pays d’origine, récession, etc.). Dans ces situations, il est important de se concentrer sur les déterminants sur lesquels on peut agir et de se renseigner sur les options disponibles (voir les pages Élargir le filet et Réflexion et sensibilisation). Reconnaître ses limites et pratiquer l’autocompassion est essentiel.

Ces capsules vidéo proposent des conseils et des ressources pour composer avec ces émotions.

Janique Johnson-Lafleur et Ana Gómez-Carrillo abordent la question de l’incertitude pouvant survenir dans la rencontre interculturelle, ainsi que les éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Elles proposent également des conseils pour mieux la naviguer dans la pratique.

Janique Johnson-Lafleur est anthropologue, professeure adjointe à l’Université McGill et chercheuse d’établissement à l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ses recherches portent sur les expériences et les perceptions des personnes dans le système de santé au Québec, ainsi que sur les moyens de mieux soutenir les praticien·ne·s en intervention interculturelle.

Ana Gómez-Carrillo est psychiatre, chercheuse et professeure adjointe à l’Université McGill. Ses travaux sont axés sur les manières dont la langue, la culture et le contexte social influencent la santé mentale. Elle travaille en étroite collaboration avec les jeunes et les communautés autochtones.

Rachel Kronick, Ana Gómez-Carrillo et Janique Johnson-Lafleur partagent leur approche face aux défis de l’intervention en contexte de suicidalité et de diversité culturelle. Elles expliquent notamment comment aborder le sujet du suicide lorsqu’il est tabou et les façons de soutenir les personnes en détresse.

Rachel Kronick est pédopsychiatre, professeure adjointe à l’Université McGill et membre de l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle s’intéresse aux interventions psychosociales pour le bien-être et la santé mentale des personnes en demande d’asile.

Ana Gómez-Carrillo est psychiatre, chercheuse et professeure adjointe à l’Université McGill. Ses travaux sont axés sur les manières dont la langue, la culture et le contexte social influencent la santé mentale. Elle travaille en étroite collaboration avec les jeunes et les communautés autochtones.

Janique Johnson-Lafleur est anthropologue, professeure adjointe à l’Université McGill et chercheuse d’établissement à l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ses recherches portent sur les expériences et les perceptions des personnes dans le système de santé au Québec, ainsi que sur les moyens de mieux soutenir les praticien·ne·s en intervention interculturelle.

Connaître son propre cadre de référence

La rencontre interculturelle implique l’interaction entre l’univers culturel de la personne aidée et celui de l’intervenant·e. Prendre du recul permet d’explorer ses propres références culturelles et de mieux comprendre les réactions, préférences et émotions qui peuvent émerger durant l’intervention. Cela est essentiel pour établir une alliance efficace en contexte interculturel.

Les exercices de réflexion suivants aident à examiner les cadres de référence qui influencent la perception du suicide.

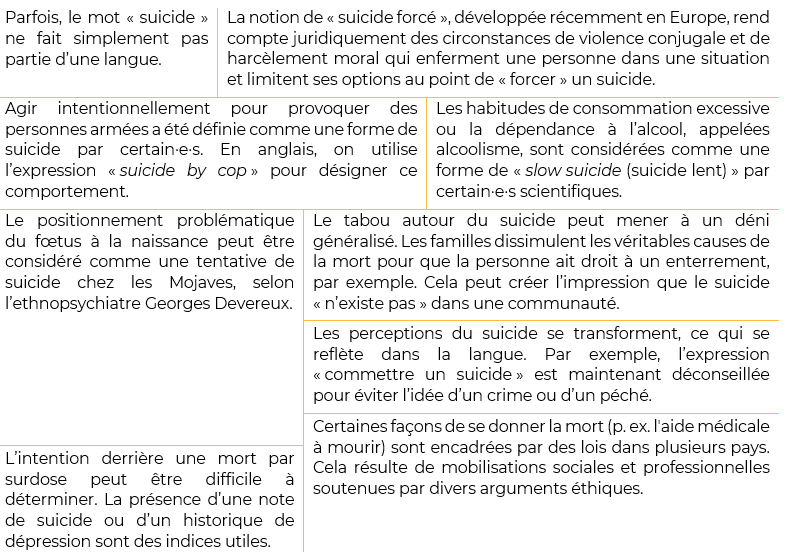

Il est intéressant de considérer comment la culture, ainsi que des facteurs sociaux, juridiques et scientifiques influencent la façon dont le suicide est compris et abordé.

Pour vous, est-ce considéré comme un suicide si :

- Une personne provoque des personnes qui sont armées?

- Une personne consomme une grande quantité d’alcool entrainant son décès?

- Une personne avec un historique de consommation de drogue fait une surdose?

- Une personne choisit l’aide médicale à mourir?

Les réponses à ces questions varient selon les circonstances, les connaissances, les sensibilités et le positionnement éthique de chaque personne. Il n’y a ainsi pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Rappels importants :

- Les conceptions du suicide varient au sein d’une culture donnée et chez une même personne.

- Elles peuvent différer selon des facteurs individuels comme le genre et l’âge.

- Une personne n’a pas nécessairement une conception particulière du suicide en raison de son appartenance à un groupe ethnoculturel.

Pour en apprendre plus, voir la section Suicide et culture.

Chaque personne a un bagage culturel unique et peut changer sa perspective sur des questions existentielles au cours de sa vie. De même, chaque société est en constante transformation.

Vous trouverez ici un exercice de réflexion sur les changements dans la perception du suicide au Québec au fil du temps. Cet exercice peut être réalisé individuellement ou en groupe pour encourager la discussion et nourrir votre réflexion.

1. Le suicide était illégal au Canada jusqu’en 1972. Selon vous, comment cela a-t-il influencé les représentations du suicide dans la société?

2. Qu’est-ce qui pourrait expliquer que le suicide ait été décriminalisé? Quels changements ont permis cette décriminalisation :

- Sur le plan médical?

- Sur le plan social?

- Sur le plan religieux?

3. Selon vous, comment la décriminalisation du suicide a-t-elle changé :

- La perception du suicide véhiculée dans la société?

- La perception des personnes qui pensent au suicide?

4. Comment votre propre perception du suicide et des personnes qui pensent au suicide se compare-t-elle à celle de la société aujourd’hui?

- Quelles sont les similarités?

- Quelles sont les différences?

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

À l’époque de la Nouvelle-France, le suicide et la tentative de suicide étaient considérés comme « des crimes odieux, des crimes contre la volonté divine ». Cette interprétation reposait principalement sur des arguments moraux et religieux, percevant le suicide comme le meurtre de soi-même. Le suicide était également tabou : les familles des personnes qui avaient été reconnues coupables de ce crime pouvaient faire face à de lourdes conséquences financières et sociales. On peut ainsi penser que certains suicides ont été dissimulés.

Bien que le suicide et la tentative de suicide soient restés criminels au XXe siècle, les tribunaux québécois avaient commencé à se montrer plus indulgents envers les personnes accusées de tentative de suicide selon les circonstances. C’est durant ce siècle que le suicide a progressivement été perçu d’un point de vue clinique, avec plus de poids accordé aux avis des psychiatres et des scientifiques dans les cours de justice au Québec. À partir de 1963, les peines d’incarcération sont remplacées par des sentences en communauté, favorisant le soutien psychologique et l’intégration sociale plutôt que l’exclusion. La décriminalisation du suicide en 1972 s’inscrit dans la transition de la sphère judiciaire vers la sphère médicale.

Cet exercice permet d’examiner vos croyances et attitudes concernant le suicide, ainsi que votre approche lors de l’intervention.

1. De quelles sources viennent mes croyances et attitudes à propos du suicide?

- Quelle est l’influence de mon entourage (famille, amie·s, etc.)?

- De mon cadre professionnel?

- Du cadre juridique?

- De la religion et de la spiritualité?

- Des nouvelles médiatiques?

- Des œuvres artistiques?

2. Mes croyances et attitudes ont-elles changé au fil du temps? Si tel est le cas, pourquoi et comment?

- Suis-je plus orienté·e vers l’interdiction, le contrôle ou la compréhension?

3. Dans mon milieu professionnel :

- Qu’attend-on de moi quant au repérage et à l’intervention auprès des personnes qui ont des idées suicidaires?

- Quelle place est accordée à l’incertitude dans les façons de rapporter mes interventions ou d’apporter mes recommandations?

4. Face à une personne qui pense au suicide :

- Quelles interventions me paraissent les plus simples?

- Quelles actions me permettent de me sentir en contrôle ou de réduire mon incertitude?

- Quelles actions me donnent l’impression d’avoir fait la bonne chose?

- Ai-je développé des réflexes pour réduire l’incertitude? Sont-ils davantage protecteurs pour moi ou pour la personne qui pense au suicide?

- Comment les exigences institutionnelles et professionnelles prennent-elles en compte la perspective et l’expertise de la personne aidée?