Cette page regroupe des éléments pratiques de la trousse :

- Le contenu imprimable de la trousse

- L’ensemble des vignettes cliniques

- Les capsules vidéo de spécialistes

Fiches imprimables

Certaines sections de la trousse sont disponibles en format imprimable. Pour plus d’informations, veuillez consulter les pages correspondantes.

Vignettes cliniques

Quatre vignettes cliniques ont été créées pour illustrer divers éléments culturels et enjeux migratoires à prendre en compte en prévention du suicide auprès des groupes ciblés par cette trousse. Chaque vignette est divisée en quatre parties : une mise en contexte et trois moments spécifiques de l’intervention en prévention du suicide.

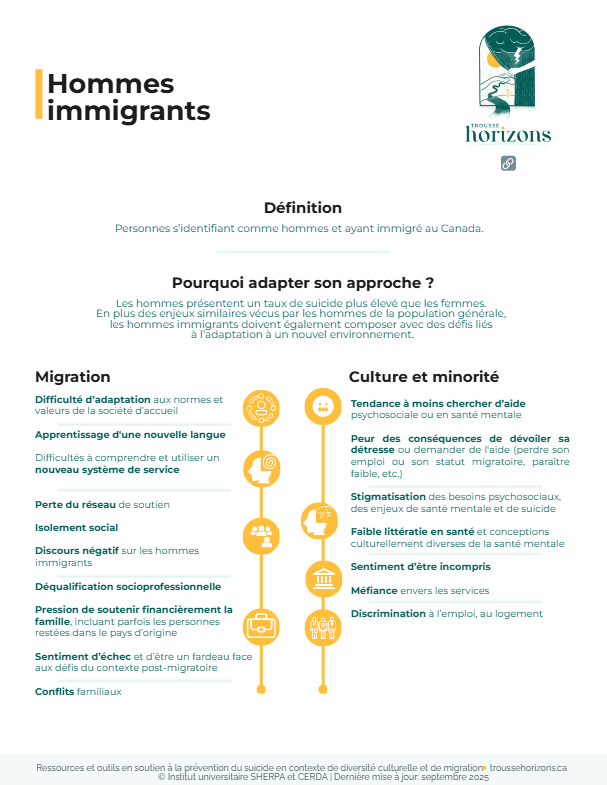

Alejandro

Homme dont la demande d’asile a été acceptée, il affronte les longues démarches pour faire venir sa femme et sa fille en sécurité.

Alejandro arrive au Québec pour demander l’asile. Il a fait le choix difficile de laisser son épouse et sa fille au Mexique, dans un contexte dangereux, en espérant les faire venir.

Pendant trois mois, il vit dans une situation de logement précaire dans une région où il ne connaît personne. Alejandro attend quatre mois avant d’obtenir son permis de travail, un délai prolongé par plusieurs changements d’adresse. Durant cette période, il a du mal à envoyer de l’argent à son épouse et se sent faible et incapable de tenir ses engagements.

Alejandro travaille de longues heures dans un hôtel. Il a comme objectif d’économiser pour soutenir sa famille et préparer leur arrivée. Après deux ans de travail, de solitude et de doutes, que seul l’espoir de réunification permet de traverser, sa demande d’asile est enfin acceptée.

Avec l’aide de Marie, une intervenante de l’organisme communautaire qui accompagne les personnes migrantes de la région, Alejandro commence le processus de réunification familiale. Cependant, l’optimisme qui suivait l’acceptation de sa demande d’asile disparaît devant cette nouvelle étape difficile. Il continue à travailler sans pouvoir s’intégrer socialement. Un an plus tard, Alejandro a de plus en plus de difficulté à garder espoir à cause des complications administratives et des changements de politiques migratoires. Il se sent épuisé et seul face à cette responsabilité sur laquelle il n’a aucun contrôle. Un jour, il apprend qu’il pourrait devoir attendre sept ans pour faire venir sa famille. En effet, ne pas avoir écrit le nom de son épouse et de sa fille sur sa demande d’asile ralentit le processus de réunification familiale. Pour ne pas inquiéter son épouse, il garde une attitude positive et ne lui parle pas des complications.

Alejandro est sous le choc, ne dort pas et se demande quoi faire: rester au Québec ou rejoindre sa famille? S’il reste, il aura l’impression de les abandonner. S’il part, il court un grand risque et aura le sentiment d’avoir échoué.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Suicide, diversité et migration.

Après l’effondrement de ses espoirs de réunification familiale, Alejandro continue sa routine quotidienne. De l’extérieur, il semble calme et peu affecté. Marie tente de le contacter depuis une semaine. Lorsqu’elle réussit enfin, elle constate qu’il est apathique, un comportement qu’elle ne lui connaît pas. Ce changement préoccupe l’intervenante. Quelques jours plus tard, comme Alejandro ne répond toujours pas à ses appels, Marie se rend chez lui.

Elle trouve Alejandro détaché. Il lui dit se sentir « léger » et que tout va se résoudre pour son épouse et sa fille. Quand elle essaie de savoir comment il prévoit la suite, il répond vaguement, mais avec assurance: « Les choses vont s’arranger ».

Marie exprime son inquiétude à Alejandro et lui demande s’il pense au suicide. Alejandro, visiblement bouleversé, hoche la tête. Il explique qu’il a honte de ne pas pouvoir aider son épouse et sa fille, qui ont été forcées de déménager pour fuir les persécutions. Il se sent impuissant et coupable de ne pas pouvoir les protéger. Marie lui affirme qu’il existe d’autres solutions pour retrouver sa famille en sécurité, mais qu’il doit d’abord prendre soin de lui pour avancer.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Repérer.

Chaque semaine, Alejandro voit Gabriel, un intervenant du centre de crise de sa région. Avant de l’orienter vers le centre, Marie a pris soin d’informer Gabriel de la situation. Ils s’entendent sur le fait qu’en plus d’intervenir sur ses idées suicidaires, des actions concrètes doivent être prises pour l’accompagner dans ses défis tout en ravivant son espoir. Ainsi, Marie et Alejandro contactent un organisme spécialisé en réunification familiale et une clinique légale. Des démarches sont lancées pour accélérer la demande de réunification, en raison du danger dans le pays et des longs délais liés à la demande d’asile d’Alejandro.

Lors de l’intervention, il est évident qu’Alejandro a très peu de soutien social et qu’il est difficile d’impliquer une personne proche. Gabriel et Alejandro décident ensemble de contacter son épouse à distance. Gabriel apprend qu’elle doute des efforts de son mari pour faire venir sa famille. Elle ne comprend pas pourquoi cela prend autant de temps et trouve les explications d’Alejandro compliquées et confuses. Gabriel lui explique que le processus est complexe et que les délais sont malheureusement normaux. L’épouse d’Alejandro s’inquiète pour lui, surtout en entendant, pour la première fois, l’ampleur de sa détresse.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Explorer et souligner les forces.

Grâce à l’organisme de réunification familiale, la clinique légale, Gabriel et Marie, Alejandro commence à se sentir compris et soutenu. Encouragé par son épouse, il se rend souvent à l’église et prie seul chez lui. Lors de leurs appels vidéo, il apprend à partager ses inquiétudes avec elle. Un dialogue s’ouvre, permettant d’accepter l’idée que la réunification prendra du temps. Au fil des rencontres, Gabriel vérifie la présence et l’intensité des idées suicidaires d’Alejandro. À la fin de l’intervention, Gabriel l’invite à recontacter le centre de crise en cas de besoin et lui recommande diverses ressources. Alejandro, plus confiant, affirme qu’il hésitera moins à demander de l’aide. Bien que des incertitudes subsistent, Alejandro se sent compris par les personnes qui l’aident.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Élargir le filet.

Christopher

Adolescent de troisième génération vivant des discriminations à l’école, il peine à partager sa détresse à sa famille.

Christopher est un adolescent de 16 ans, né au Québec, dont les grands-parents ont immigré d’un pays de l’Asie de l’Est. En quatrième secondaire, ses résultats scolaires sont importants pour son admission au cégep. Ses deux sœurs aînées ont réussi cette étape facilement: l’une est à l’université dans un programme contingenté, l’autre travaille et a quitté la maison familiale. Elles ont suivi un parcours similaire à celui de leurs parents, qui gagnent bien leur vie. Christopher, lui, a peur de décevoir sa famille, car il ne sait pas quelle voie choisir.

En classe et sur les réseaux sociaux, trois garçons se moquent de l’apparence, de l’ethnicité et de la timidité de Christopher. Il a déjà tenté de leur parler pour régler cette situation, mais ils se sont moqués encore plus de lui. Les autres élèves semblent indifférent·e·s. Christopher a un petit groupe d’ami·e·s, mais aucun·e n’est dans sa classe cette année. Il ne veut pas leur faire part de ses problèmes par peur de les inquiéter, et il craint qu’en parler à un·e enseignant·e n’empire sa situation. Un soir, il laisse échapper devant ses parents que des élèves l’embêtent, mais, ne sachant pas comment en discuter, il n’en dit pas plus. Ses parents lui conseillent de les ignorer et de se concentrer sur ses notes, en lui rappelant qu’elles détermineront son admission dans un « bon cégep ».

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Suicide, diversité et migration.

À mesure que l’année avance, Christopher redoute les jours d’école, constamment préoccupé par ses notes, son avenir et le harcèlement qu’il subit. Ses enseignant·e·s remarquent qu’il semble souvent distrait. Christopher refuse de plus en plus les invitations de ses ami·e·s à sortir, préférant rester seul chez lui.

Un soir, sa sœur Julie entend leurs parents lui reprocher la baisse de ses notes et lui interdire de sorties jusqu’à ce qu’elles remontent. Christopher semble indifférent, mais plus tard, Julie l’entend pleurer dans sa chambre. Inquiète et ne voulant pas le brusquer, elle lui envoie un SMS lui proposant une oreille attentive. Christopher répond qu’il va bien et de ne pas s’en faire. Julie l’encourage tout de même à voir la psychologue scolaire, ce qu’il refuse. Elle lui dit être là pour lui s’il a besoin de parler.

Après plusieurs jours à regarder des vidéos sur l’expérience de dépression et d’anxiété partagées par d’autres jeunes sur les réseaux sociaux, Christopher décide de consulter la psychologue scolaire, Hélène. Il s’assure d’aller la voir après les cours, quand il y a moins d’élèves. Dès qu’il entre dans son bureau, Christopher se sent mal à l’aise: il doute qu’Hélène, une femme blanche, puisse comprendre ses problèmes. Malgré tout, il lui révèle avoir hésité à demander de l’aide, de peur de paraître faible. Il a honte d’être autant affecté par ses problèmes. Il sait qu’il ne va pas bien et que ses notes ont baissé. Christopher veut que la consultation reste confidentielle. Hélène souligne ses efforts pour chercher de l’aide et le rassure en lui expliquant que tout ce qu’il dit restera entre eux, sauf s’il y a un danger pour lui ou pour quelqu’un d’autre. Par exemple, si Christopher lui confie qu’il veut se faire du mal, elle devra en parler à d’autres adultes pour l’aider, mais elle s’engage à en discuter avec lui au préalable. Christopher parle alors du fait qu’il se sent perdu par rapport à l’avenir et des pressions de ses parents pour réussir à l’école. Hélène observe qu’il semble réticent à en dire plus et elle craint de le pousser trop loin.

Scénario 1 : Précipiter le dévoilement

Hélène a l’impression que Christopher n’a pas tout révélé de ses problèmes. Elle lui demande directement si d’autres choses le préoccupent, mais il évite de répondre. Elle comprend qu’il n’est pas prêt à s’ouvrir, mais elle souhaite explorer le problème. Quelques minutes plus tard, elle repose la question. Cette fois-ci, elle remarque de l’irritation chez Christopher. La psychologue réalise qu’elle l’a trop poussé et qu’il n’est pas à l’aise d’en parler davantage. Christopher quitte la séance en se sentant mal compris et ne retourne pas voir Hélène.

Scénario 2 : Prendre le temps de bâtir la confiance

Hélène évoque l’inconfort qu’elle perçoit chez Christopher et lui demande ce qu’elle peut faire pour y remédier. Il reconnaît qu’il a peur qu’elle ne saisisse pas bien ses préoccupations à cause de leurs différences de genre, d’ethnicité et de culture. Hélène lui assure qu’elle fera son possible pour l’écouter sans jugement et l’invite à lui dire s’il se sent mal compris. Ensemble, ils discutent des attentes et des préférences de Christopher pour leurs séances. Ayant pu exprimer ses appréhensions, l’adolescent quitte plus apaisé et avec un prochain rendez-vous.

Lors de la deuxième séance, Christopher explique qu’il a du mal à aller à l’école. Il a souvent envie de disparaître pour éviter ce qui l’attend. La psychologue lui demande s’il pense actuellement à s’enlever la vie. Christopher répond qu’il n’y pense pas activement, mais que l’idée lui est déjà passée par la tête.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Repérer.

Lors de la deuxième séance, Christopher révèle que son plus grand souci est l’intimidation qu’il subit en classe et en ligne. Il ne se sent pas bien dans sa peau et ressent de la honte par rapport à son ethnicité. La psychologue scolaire lui dit qu’il fait preuve de courage en partageant ses difficultés avec elle. Elle lui demande de quelles pratiques culturelles il est le plus fier. Christopher répond qu’il aime la nourriture traditionnelle préparée par sa grand-mère. Hélène lui pose des questions sur cette source de fierté, ses mets préférés et la fréquence à laquelle il mange avec ses grands-parents. Elle l’encourage à apprendre à cuisiner avec eux, ce qui pourrait l’aider à se rapprocher de sa culture et sa famille.

Hélène lui demande avec qui il se sent bien et qui pourrait le distraire dans les moments difficiles. Christopher pense tout de suite à son ami David, qui continue à l’inviter à sortir et à lui parler malgré qu’il se soit montré distant. David est drôle et réussit à le faire rire. Christopher ne s’est jamais confié à lui pour ne pas l’inquiéter, mais il sent que David ne le jugerait pas et serait ouvert à discuter de sujets sérieux.

Mobiliser les proches

La psychologue scolaire suggère à Christopher de parler de ses inquiétudes avec ses parents. Christopher doute qu’ils soient réceptifs et se demande si la démarche en vaut la peine. Hélène lui explique que cette conversation peut l’aider à se sentir mieux compris et plus léger, et réussit à le convaincre. Elle ajoute que les parents sont souvent plus attentifs aux besoins de leur enfant lorsqu’ils comprennent ses difficultés.

Hélène propose d’organiser une rencontre avec ses parents et de faciliter la discussion. Elle lui demande s’il préfère parler de ses idées suicidaires, de ses symptômes dépressifs ou du stress académique. Christopher souhaite ne pas aborder ses idées suicidaires et parler seulement à sa mère, car cela serait plus facile pour lui et parce que son père travaille beaucoup. Hélène respecte son choix.

La rencontre vise à informer la mère de Christopher de sa situation, créer un soutien et aider la mère et le fils à communiquer et à se comprendre.

[Lors de la rencontre]

Hélène accueille Christopher et sa mère, Valérie, dans son bureau. Elle remercie la mère d’être venue et explique pourquoi cette discussion à trois peut être bénéfique pour Christopher. Elle exprime son inquiétude pour l’adolescent, à cause de son stress scolaire, de ses difficultés avec ses pairs et de ses symptômes dépressifs. Elle évoque aussi les graves conséquences psychologiques que peuvent vivre les jeunes d’origine asiatique, notamment depuis la COVID-19 en raison de l’augmentation des incidents racistes. Elle souligne l’importance pour la famille de soutenir Christopher durant cette période difficile.

Valérie est d’accord que la famille doit prendre soin de ses membres. Elle ajoute qu’elle est au courant que les notes de son fils ont baissé, et estime que Christopher doit rester attentif en classe et consacrer plus de temps à ses études pour remonter la pente.

Hélène offre une autre perspective. Elle explique à Valérie que, parfois, ce genre de situation peut se résoudre naturellement. En général, cependant, un changement dans la manière de gérer les problèmes peut vraiment aider la personne concernée. Elle propose de prendre le temps de discuter des difficultés de Christopher et de voir ensemble comment le soutenir. La mère de Christopher accepte, sans grande conviction. Hélène lui dit alors: « J’aimerais vous poser une question, mais vous n’êtes pas obligée de répondre. Valérie, comment était l’école lorsque vous aviez l’âge de Christopher, et quelles étaient les attentes à votre égard? »

Narration : La mère de Christopher raconte que ses propres parents ont immigré au Québec il y a près de 60 ans. Ses frères et elle avaient la responsabilité de bien s’intégrer, c’est-à-dire de réussir à l’école et de se comporter correctement en classe. C’était leur façon d’honorer le sacrifice de leurs parents, qui avaient tout quitté pour leur offrir une vie meilleure.

Hélène : Christopher, penses-tu que ta situation est similaire?

Narration : Christopher répond que la vie à l’école est plus stressante aujourd’hui. Il confie avoir du mal à choisir un domaine d’études qui lui plait, ressentant la pression de suivre le même chemin que ses parents et ses sœurs. Il se sent aussi souvent seul, car aucun·e de ses ami·e·s n’est dans sa classe cette année.

Valérie tente de le rassurer en lui disant que ce qu’elle souhaite avant tout, c’est qu’il trouve un travail qu’il aime. Elle ajoute avoir été préoccupée par l’avenir de Christopher, car il n’en parlait jamais. Lorsque l’enseignante l’a informée de ses résultats scolaires, elle a cru que Christopher négligeait l’école et essayait de le cacher.

Hélène remercie Valérie d’avoir partagé ses inquiétudes et s’enquiert à nouveau du point de vue de Christopher. L’adolescent affirme que ses parents n’ont pas pris le temps de l’écouter. Il explique qu’il a du mal à se concentrer en classe à cause des moqueries de certains élèves, ce qui l’oblige à rester constamment sur ses gardes. Il ressent aussi que ses parents ont minimisé sa situation en lui conseillant d’ignorer l’intimidation et de se concentrer sur ses notes.

Hélène : Il peut être difficile de parler de situations fâcheuses ou de ses émotions, tout comme il peut être difficile de voir les signes que quelqu’un va mal. Ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble.

Narration : À la fin de la rencontre, la mère reçoit des dépliants sur la santé mentale et la communication parents-enfant. La psychologue scolaire souligne que ces informations seront utiles à toute la famille.

Il n’y a pas de conflit dans la famille de Christopher, mais une difficulté à reconnaître et exprimer la détresse. Le manque de communication empêche d’aborder cette tension. L’intervention vise ici à renforcer les aptitudes de communication et à trouver des moyens d’ouvrir cette discussion.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Explorer et souligner les forces.

Hélène propose à Christopher de consulter la conseillère d’orientation de l’école pour l’aider à définir plus clairement son avenir et identifier ses intérêts.

Elle lui explique aussi comment signaler l’intimidation pour assurer sa sécurité à l’école. Enfin, elle propose de continuer leurs séances sur une base régulière. Cela permettra à Christopher de travailler sur d’autres enjeux et d’avoir une personne de plus à qui se confier.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Élargir le filet.

Ivan

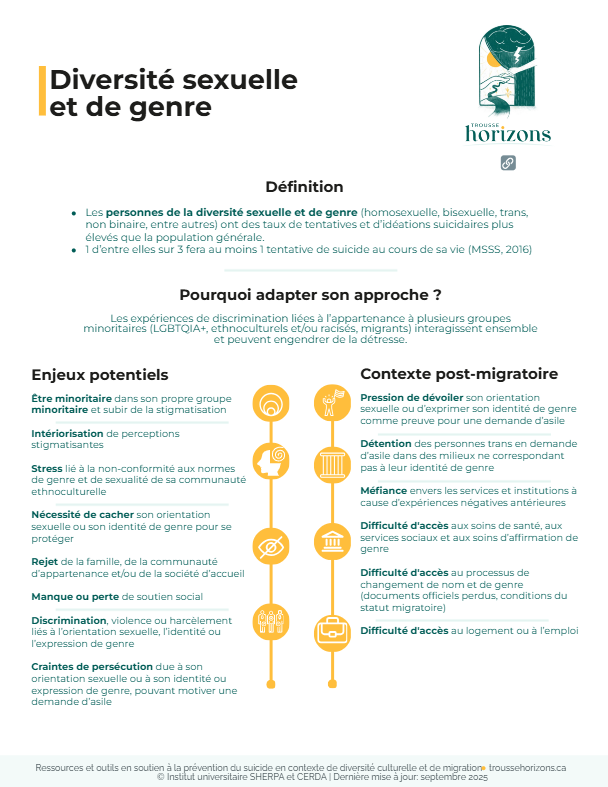

Réfugié et anciennement demandeur d’asile, il ressent des discriminations en raison de son orientation sexuelle et de son origine.

Ivan, 45 ans, a quitté la Russie il y a quelques années après la mort suspecte de son partenaire, avec qui il avait une relation secrète. Incapable de vivre ouvertement son deuil et craignant pour sa propre vie, il est arrivé clandestinement au Canada par bateau. Il a été détenu une semaine dans un établissement de type carcéral avant de pouvoir demander l’asile.

Depuis son arrivée à Montréal, Ivan n’a pas sollicité les organisations de soutien aux personnes en demande d’asile ou aux personnes LGBTQIA+. S’estimant chanceux d’être dans un pays reconnu pour son ouverture à la diversité, il pense ne pas avoir besoin d’aide. Sa demande d’asile est acceptée après trois ans.

Cependant, Ivan ne trouve pas d’emploi dans son domaine, la gestion. Depuis l’invasion de l’Ukraine, il subit des agressions verbales liées à ses origines russes au travail, en public et en ligne. Il constate aussi une hausse des crimes haineux envers les personnes LGBTQIA+ au Canada. Sa méfiance envers la police persiste depuis la mort non résolue de son partenaire en Russie. Il se sent doublement discriminé, persécuté de toutes parts et sans recours.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Suicide, diversité et migration.

Repérage manqué

Ivan se rend dans une clinique sans rendez-vous pour renouveler sa prescription. Il demande d’augmenter sa dose, expliquant qu’il a du mal à dormir et se sent souvent anxieux. Le médecin sait qu’Ivan est d’origine est-européenne et appartient à la communauté LGBTQIA+. Pressé par le temps et présumant qu’Ivan est un buveur et un fêtard, il concentre la consultation médicale sur sa consommation d’alcool ou de drogue. Ivan se sent jugé sur la base de stéréotypes. Il décide de dissimuler ses habitudes de consommation. Le médecin ne détecte ni le traumatisme ni la détresse émotionnelle d’Ivan.

Quelque temps plus tard, Ivan tente de se suicider. Après avoir avalé des pilules, il contacte son ami, Johan, qui appelle les services d’urgence.

Ivan est à l’hôpital après sa tentative de suicide. Il rapporte au médecin qu’il ne se sent jamais accepté comme il est, qu’il soit en Russie ou au Canada. Même à Montréal, il ne se sent en sécurité qu’avec ses ami·e·s. Il dit regretter être en vie. Il révèle aussi consommer régulièrement beaucoup d’alcool et de drogue. À sa sortie de l’hôpital, un suivi étroit est mis en place.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Repérer.

À sa sortie de l’hôpital, Ivan est suivi par un travailleur social, Emilio, dans un CLSC. Lors de leur première rencontre, Emilio explique pourquoi l’hôpital a recommandé ce suivi et lui demande s’ils peuvent discuter de sa situation. Ivan semble méfiant, mais montre une ouverture à recevoir de l’aide. Emilio présente l’intervention proposée et l’assure de la confidentialité de leurs échanges, tout en précisant les limites en cas de danger imminent pour sa personne. Il invite Ivan à poser ses questions et prend le temps d’y répondre. Ivan accepte de discuter.

Emilio vérifie ses pensées suicidaires et demande comment il se sent depuis sa tentative. Ivan dit qu’il regrette toujours d’être en vie, ne se sentant pas bienvenu au Québec à l’exception de son petit cercle d’ami·e·s. Bien qu’il soit fier de se débrouiller, il n’a pas retrouvé la joie de vivre qu’il avait avant la mort de son partenaire. Il se sent seul, épuisé, constamment sur ses gardes et a du mal à prendre soin de lui.

Emilio comprend l’ambivalence d’Ivan concernant son parcours migratoire et sa trajectoire de vie. En Russie, Ivan était heureux avec son partenaire, même si leur relation était secrète. Depuis la mort de ce dernier et son installation au Québec, Ivan a l’impression que son avenir a été brisé et qu’il vit au jour le jour. Autrefois ambitieux, il place aujourd’hui peu d’espoir dans sa vie professionnelle et se contente de n’importe quel emploi. Il fait la fête pour échapper à sa souffrance, y trouvant un réconfort passager, mais pas de sens à sa vie.

Emilio exprime son empathie à Ivan et souligne le courage et la force dont il a fait preuve jusqu’ici. Cela permet à Ivan de parler librement, sans honte, de son regret d’avoir quitté son pays, même s’il n’y avait aucun recours contre les violences et la discrimination. Emilio le rassure, lui disant qu’il est normal d’être méfiant après tout ce qu’il a vécu. Il ne force pas Ivan à parler des événements qui ont précipité son départ, au-delà de ce qu’il choisit lui-même de partager. Emilio lui assure qu’il n’est pas seul, qu’il y a des ressources pour l’aider, et qu’il est disponible pour répondre à ses questions.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Explorer et souligner les forces.

À la fin de leur première rencontre, Emilio et Ivan établissent ensemble un plan de sécurité.

Après quelques rencontres, Emilio propose à Ivan un traitement pour le stress post-traumatique. Il lui recommande une organisation spécialisée qui travaille auprès des personnes réfugiées ou en demande d’asile, ainsi qu’auprès des personnes LGBTQIA+. Emilio souligne que cette organisation est indépendante et que la participation est confidentielle et volontaire. Ivan accepte. Emilio offre de contacter directement l’organisation pour l’aider dans cette démarche, ce qui rassure Ivan.

Emilio avait pris soin, au préalable, d’informer l’organisation de la possible référence et de confirmer leur capacité à offrir des services à Ivan.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Élargir le filet.

Mei

Femme ayant immigré à un âge avancé, elle a des conflits avec sa belle-fille chez qui elle vit.

Mei est une veuve de 75 ans. Son fils, établi au Québec, l’a encouragée à immigrer il y a dix ans pour pouvoir prendre soin d’elle. Elle vit avec lui, sa belle-fille et leurs deux garçons.

Malgré les bonnes intentions de son fils, l’arrivée de Mei a été difficile pour la famille. Sa belle-fille, Anne, se sent souvent critiquée sur sa façon d’élever ses enfants. La relation de Mei et Anne est tendue, et Mei n’est pas proche de ses petits-enfants qui parlent peu le mandarin.

Il y a quelques semaines, alors que le reste de la famille était au travail ou à l’école, Mei a fait une chute à la maison. Ne maîtrisant ni le français ni l’anglais, elle a eu de la difficulté à appeler une ambulance. À l’hôpital, on lui a annoncé une fracture de la hanche nécessitant une opération.

Son séjour hospitalier se déroule mieux que prévu grâce à Jia, une infirmière chinoise qui s’occupe souvent d’elle et avec qui elle peut communiquer facilement.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Suicide, diversité et migration.

Mei commence à se confier à Jia. L’infirmière remarque qu’elle passe presque toute la journée seule et suppose que sa présence lui permet d’échanger avec quelqu’un. Bien que Mei ne se plaigne pas, Jia apprend qu’elle a beaucoup de mal à se créer un cercle social en dehors de sa famille au Québec à cause de ses enjeux de mobilité.

Mei exprime souvent son désir de rejoindre ses frères et sœurs décédé·e·s. Après un moment de silence respectueux, Jia, inquiète, lui demande si elle pense au suicide. Mei répond que non. Jia accepte sa réponse, mais lui fait part de ses inquiétudes, expliquant qu’elle a rencontré plusieurs personnes dans une situation similaire qui ont vécu de la détresse. Elle lui dit être disponible pour en parler si Mei en ressent le besoin.

À la fin d’une visite, le fils de Mei confie à Jia que sa mère a tenu des propos alarmants. Jia l’écoute attentivement et lui assure qu’elle prend la situation en charge. Si Mei consent, elle pourra le tenir informé de la suite des démarches.

Lorsque Mei répète son désir de disparaître, Jia lui demande à nouveau si elle songe à s’enlever la vie. Mei répond que oui. L’infirmière prend le temps de l’écouter, souligne l’importance et le courage de partager sa détresse et la remercie pour sa confiance.

Jia propose d’impliquer un·e professionnel·le habilité·e à intervenir auprès des personnes qui ont des idées suicidaires, tout en assurant qu’elles pourront continuer à discuter ensemble.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Repérer.

Au début de la première rencontre avec Mei, la psychothérapeute explique son rôle et celui de l’interprète qui l’accompagne.

Mei dit qu’elle se sent comme un fardeau parce que ses proches doivent se déplacer après le travail ou l’école pour lui rendre visite à l’hôpital. Malgré leur relation tendue, elle est triste à l’idée que sa belle-fille vienne uniquement par obligation. De plus, elle appréhende le retour au domicile familial.

En tant qu’immigrante, Mei se trouve coupée de sa culture par la barrière de la langue et la distance avec son réseau de soutien en Chine. Les tensions familiales, liées à des attentes conflictuelles et un manque de communication, renforcent son isolement. La psychothérapeute décide de travailler sur la dynamique familiale et les liens sociaux dans son intervention. Elle utilise une écocarte.

Conflits intergénérationnels

La relation conflictuelle avec sa belle-fille semble être la principale source de tension familiale, éloignant Mei de son fils et de ses petits-enfants. Avec le consentement des membres de la famille, la psychothérapeute organise une rencontre de thérapie familiale. L’interprète, présente lors des rencontres individuelles avec Mei, participe également. Avant la rencontre, la psychothérapeute a pris soin de valider avec Mei les sujets qu’elle se sent à l’aise d’aborder.

[Lors de la rencontre]

Psychothérapeute : Mei, imaginons un futur dans lequel l’harmonie familiale est retrouvée. À quoi ressemble ce futur?

Narration : Mei envisage un futur dans lequel elle aurait moins de disputes avec Anne, sa belle-fille, et passerait plus de temps avec ses petits-fils. Anne se dit d’accord avec Mei, souhaitant une meilleure ambiance à la maison. Toutefois, elle soulève la barrière de la langue entre ses fils et leur grand-mère. Mei l’interrompt pour suggérer que ses petits-fils devraient apprendre le mandarin. La psychothérapeute prend note de cet enjeu de communication et poursuit l’exploration du conflit. Anne pense que leur relation est tendue à cause de leurs différences d’opinions sur le rôle d’une mère et l’éducation des enfants. Mei remet constamment en question ses décisions. La psychothérapeute souligne qu’il est normal d’avoir des points de vue divergents au sein d’une famille multigénérationnelle. Anne réplique que c’est plutôt Mei qui ne comprend pas cette réalité.

La psychothérapeute invite Anne à voir la situation du point de vue de Mei, une femme ayant grandi en Chine, d’une autre génération que la sienne, et ayant immigré au Québec il y a quelques années.

Anne reconnaît que quitter le seul pays que Mei ait connu n’a pas dû être facile. Elle imagine que s’adapter à un nouveau contexte culturel, où les aîné·e·s ne sont pas perçu·e·s et respecté·e·s de la même manière, a dû être bouleversant pour Mei. Selon Anne, c’est la source de toutes leurs disputes: Mei croit toujours avoir raison et estime qu’Anne doit respecter l’autorité de sa belle-mère. Anne, elle, sent qu’elle n’a pas la liberté de prendre ses propres décisions et d’apprendre à être une mère.

La psychothérapeute constate la frustration d’Anne et son besoin d’autonomie. Elle lui demande de partager un moment où elle s’est sentie soutenue par Mei dans son rôle de mère et d’identifier ce qui était différent à ce moment-là. Anne se remémore la période où son fils aîné entrait dans l’adolescence. Elle se souvient d’être allée voir Mei pour lui demander conseil. Elle évoque aussi sa gratitude pour les fois où Mei a gardé ses jeunes fils lorsqu’elle et son mari travaillaient tard. La psychothérapeute identifie alors une solution pour atténuer les tensions entre les deux femmes: elle suggère que Mei attende qu’Anne sollicite directement son aide. Mei hésite, expliquant qu’elle voulait qu’Anne tire profit de son expérience de mère et qu’elle avait remarqué qu’Anne ne demandait pas toujours de l’aide quand elle en avait besoin. Mei ajoute que cela lui donnait également l’impression de jouer un rôle dans la famille. La psychothérapeute souligne la bienveillance de Mei, puis rappelle que l’aide non sollicitée est la source des conflits avec sa belle-fille. Elle suggère de travailler sur la communication afin de clarifier quand et comment son soutien serait le plus apprécié. Mei se dit prête à essayer ces suggestions pour améliorer sa relation avec Anne.

Les préoccupations des membres de la famille sont prises en compte et validées. Maintenant, comment assurer un sentiment de continuité culturelle pour Mei tout en respectant les méthodes d’éducation de sa belle-fille? En amenant Mei à partager le souvenir de ce qu’elle faisait avec sa propre grand-mère lorsqu’elle était jeune, l’idée d’installer un autel aux ancêtres à la maison est évoquée. Mei pourrait aussi enseigner quelques mots de mandarin à ses petits-fils. D’autres idées sont proposées pour renforcer les liens familiaux et transmettre des coutumes aux petits-enfants, tout en atténuant les réserves de sa belle-fille.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Explorer et souligner les forces.

L’hôpital apporte à Mei de la structure et de la compagnie. Son congé représente un moment critique pour lui fournir les ressources nécessaires pour briser son isolement. La psychothérapeute propose à Mei et à sa famille de se tourner vers des organismes communautaires offrant des activités pour des personnes âgées chinoises, afin qu’elle puisse socialiser. Elle leur donne également des informations sur les services de transport adapté pour faciliter ses déplacements. Enfin, la psychothérapeute s’assure que Mei est autonome avec sa tablette pour rester en contact avec sa famille et ses ami·e·s en Chine, et que les membres de la maisonnée peuvent l’aider si nécessaire. Ainsi, son fils lui apprend à utiliser l’application WeChat.

Pour approfondir votre compréhension des notions et enjeux présentés dans cette partie de la vignette clinique, veuillez consulter la page Élargir le filet.

Capsules vidéo de spécialistes

Toutes les capsules vidéo avec des spécialistes de l’interculturalité sont rassemblées ici. Chaque capsule propose des conseils pratiques permettant d’approfondir votre compréhension et d’affiner votre intervention.

Janique Johnson-Lafleur et Ana Gómez-Carrillo abordent la question de l’incertitude pouvant survenir dans la rencontre interculturelle, ainsi que les éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Elles proposent également des conseils pour mieux la naviguer dans la pratique.

Rachel Kronick et Janique Johnson-Lafleur mettent en lumière les pièges pouvant se présenter dans la rencontre interculturelle et suggèrent quelques réflexes à développer pour les contourner.

Rachel Kronick, Ana Gómez-Carrillo et Janique Johnson-Lafleur partagent leur approche face aux défis de l’intervention en contexte de suicidalité et de diversité culturelle. Elles expliquent notamment comment aborder le sujet du suicide lorsqu’il est tabou et les façons de soutenir les personnes en détresse.

Yann Zoldan explore le référencement (ou l’orientation) et les perspectives des intervenant·e·s sur cette démarche. La capsule aborde aussi la manière dont cela peut être perçu par la personne ayant partagé ses idées suicidaires.

Yann Zoldan met en lumière comment le parcours migratoire ou l’appartenance à un groupe minoritaire peuvent influencer la perception des services. Il suggère une posture et des stratégies à adopter pour discuter des ressources d’aide avec la personne.

Dans cette capsule, Yann Zoldan aborde l’importance des droits dans l’intervention auprès des personnes migrantes ou appartenant à un groupe minoritaire.

Ana Gómez-Carrillo est psychiatre, chercheuse et professeure adjointe à l’Université McGill. Ses travaux sont axés sur les manières dont la langue, la culture et le contexte social influencent la santé mentale. Elle travaille en étroite collaboration avec les jeunes et les communautés autochtones.

Janique Johnson-Lafleur est anthropologue, professeure adjointe à l’Université McGill et chercheuse d’établissement à l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ses recherches portent sur les expériences et les perceptions des personnes dans le système de santé au Québec, ainsi que sur les moyens de mieux soutenir les praticien·ne·s en intervention interculturelle.

Rachel Kronick est pédopsychiatre, professeure adjointe à l’Université McGill et membre de l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle s’intéresse aux interventions psychosociales pour le bien-être et la santé mentale des personnes en demande d’asile.

Yann Zoldan est psychologue, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi et membre de l’Institut universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Son parcours l’a amené à travailler avec des personnes réfugiées et en demande d’asile, ainsi qu’avec des personnes appartenant à la diversité sexuelle et de genre.

Mise en pratique

Mise en pratique